【理科のコツ】地震

テーマ:震源・震度・マグニチュード

地震の基礎知識まとめ|震源・震度・マグニチュード・P波S波を一気に整理

このページでは、日本で頻発する地震について、テストで必ず出る

震源・震度・マグニチュード・P波・S波などの基本用語をまとめて整理します。

「聞いたことはあるけど説明できない…」という状態から、

図や文章で説明できるレベルを目指していきましょう。

動画で学ぶ:地震の仕組みと重要キーワード

しゅん吉先生の動画で全体像をつかんでから、

このページのまとめ表とクイズで復習すると、知識がしっかり定着します。

日本が「地震大国」と言われる理由

日本はプレート境界の上に位置しているため、

世界のなかでも地震が非常に多い地域です。

- 地球の表面は、いくつものプレート(岩石の大きな板)に分かれている

- そのプレート同士がぶつかる・ずれ動く・沈み込むことで、内部に力がたまる

- たまった力が限界をこえて「ボキッ」とずれるとき、地震が起こる

日本は、いくつものプレートの境目が集中しているため、

地震について正しく理解し、防災意識をもつことがとても大切になります。

この記事のゴール

- 震源と揺れの広がり方を説明できる

- マグニチュードと震度の違いを言葉にできる

- P波・S波と初期微動/主要動の関係がわかる

- 地盤の違いによる揺れ方の差をイメージできる

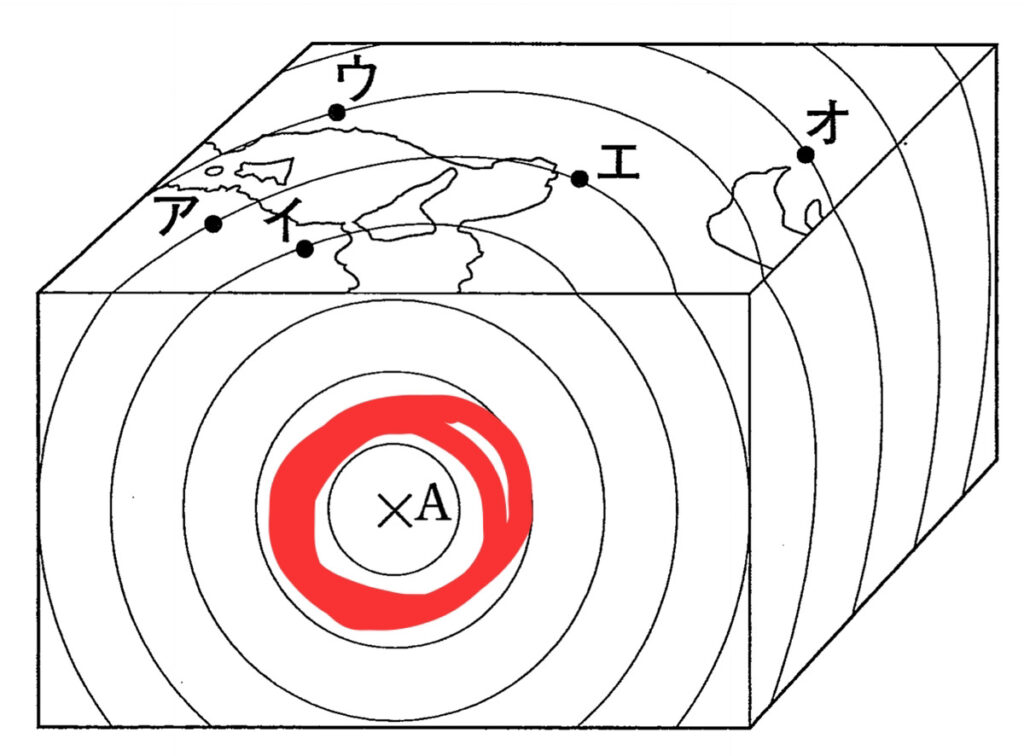

1. 地震の仕組みと「震源」

震源と震央

プレート同士がせめ合って、ある場所で岩石が急にずれると、

そこから揺れのエネルギーが周りに広がっていきます。

- 震源(しんげん):地下で実際にずれが起きた場所

- 震央(しんおう):震源の真上にあたる地表の地点

震源からは、池に石を投げたときのように、

波紋状に揺れが広がっていくとイメージするとわかりやすくなります。

海のプレートが大陸プレートの下にズズズと沈み込むとき、

プレート同士が引っかかって歪み(ゆがみ)がたまります。

たまった力が限界をこえると、「ボインッ」と跳ね返るようにズレることで、

周囲にブルブルとした揺れの波が伝わります。これが地震です。

| 距離 | 揺れの大きさ(イメージ) |

|---|---|

| 震源の近く | 揺れのエネルギーがまだ強く、大きく揺れやすい |

| 震源から遠い場所 | エネルギーが弱まり、揺れは小さくなる |

ただし、同じ距離でも地盤の状態によって揺れ方は変わります。これについては後ほど説明します。

2. 地盤の違いで揺れ方は変わる

震源からの距離が同じでも、地盤の硬さによって揺れ方は大きく変わります。

- 硬い地盤(岩盤など):揺れが伝わりにくく、比較的揺れが小さいことが多い

- やわらかい地盤・埋立地:揺れが増幅され、大きく揺れやすい

埋立地などのゆるい地盤では、強い揺れで地面の内部が

ドロドロの液体のような状態になり、建物が傾いたり道路が陥没したりすることがあります。

同じ「震度」でも、地域の地盤条件によって被害の出方が変わるため、

日ごろから自分の住んでいる地域の地盤やハザードマップを確認しておくことが大切です。

3. マグニチュードと震度の違い

地震のニュースでよく耳にする

「マグニチュード」と「震度」。似ているようで、意味はまったく違います。

| 用語 | 何を表す? | 決まるもの |

|---|---|---|

| マグニチュード | 地震そのものが持つエネルギーの大きさ(規模) | 1回の地震ごとに1つの値が決まる |

| 震度 | ある地点で感じた揺れの強さ | 地点ごとに値が違う(同じ地震でも場所によって震度が異なる) |

マグニチュードのイメージ

- Mが大きいほど、地震のエネルギーは大きい

- マグニチュードが2増えると、エネルギーは約1000倍になる

- 例:M7の地震に対して、M9の地震はエネルギーが約1000倍

震度の段階と「弱・強」

震度は、日本では0〜7の10段階で表します。

- 震度0, 1, 2, 3, 4

- 震度5弱・5強

- 震度6弱・6強

- 震度7(最大レベル)

もともと災害の目安として使われており、

震度5や6でも被害の差が大きかったため、「弱」と「強」に分けて

より細かく状況を表すようになりました。

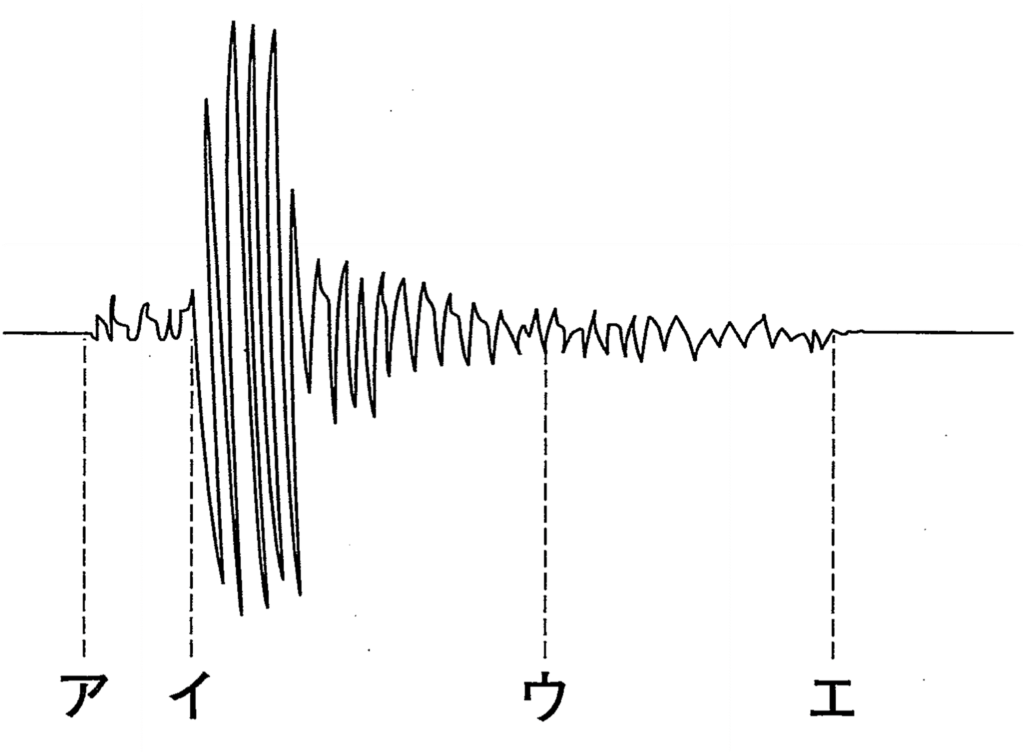

4. P波・S波と初期微動・主要動

地震が起こると、2種類の揺れが順番にやってきます。

① 初期微動(P波)

- 地震のあとに最初にやってくる小さな揺れ

- P波(Primary wave)とも呼ばれる

- 伝わる速さ:およそ秒速6〜8km(場所によって変化)

② 主要動(S波)

- P波のあとにやってくる大きな揺れ

- S波(Secondary wave)とも呼ばれる

- 伝わる速さ:およそ秒速4〜5km(P波より遅い)

P波とS波は、震源では同時に発生しますが、

速いP波が先に、遅いS波があとから到着するため、

「小さく揺れたあとに大きく揺れる」という体感になる。

初期微動継続時間と震源までの距離

初期微動継続時間とは、P波の到着からS波が来るまでの時間のことです。

- この時間が短い ⇒ 震源から近い場所にいる

- この時間が長い ⇒ 震源から遠い場所にいる

算数で学ぶ速さの計算を使うと、

複数の観測点の初期微動継続時間から震源の位置を求める問題も出題されます。

【受験理科専門塾しゅん吉クエスト】:

中学受験理科に特化した完全1対1個別指導の専門塾です。

物理・化学・生物・地学の4分野について、苦手単元のやり直しから志望校対策まで、

一人ひとりの理解度に合わせてカリキュラムを作成し、「理科嫌い」を「理科で点が取れる」に変える指導を行っています。

5. 地震と災害・防災へのつながり

地震そのものの揺れだけでなく、二次災害にも注意が必要です。

- 津波:海底の地震によって大きな波が発生

- 土砂崩れ・崖崩れ:山の斜面が崩れ、家や道路をおそう

- 火災:ガスや電気のトラブルから火事が発生することも

理科で地震の仕組みを学ぶことは、単なる知識ではなく、

自分や家族の命を守るための第一歩でもあります。

家庭での避難場所・連絡方法などもあわせて確認しておきましょう。

6. ここまでのまとめ

- 日本はプレート境界上にあり、地震が多い「地震大国」

- 震源:地下で揺れが発生した地点 / 震央:その真上の地表

- 震源に近いほど揺れは大きいが、地盤の硬さによっても揺れは変わる

- マグニチュード:地震のエネルギー(規模) /

震度:各地点での揺れの強さ - マグニチュードが2上がるとエネルギーは約1000倍

- 震度は0〜7の10段階(5・6は弱/強で分ける)

- P波(初期微動)は速く、小さい揺れ/S波(主要動)は遅く、大きい揺れ

- 初期微動継続時間が長いほど震源から遠い

ここまでがおさえられていれば、教科書レベルの問題はもちろん、

入試での説明問題・計算問題にも対応しやすくなります。

7. 地震に関するクイズで理解度チェック

この記事の内容をもとにした確認クイズ10問です。

「正解を見る」ボタンをクリックして、しっかり理解できているかチェックしてみましょう。

| 問題 | 選択肢 | 回答 |

|---|---|---|

| 1. 日本で地震が多い主な理由はどれですか? |

A. 大気の影響 B. プレート境界の位置にあるから C. 火山の数が多いから D. 山が多いから |

|

| 2. 震源とは何を指しますか? |

A. 地震の規模 B. 揺れが発生した地下の地点 C. 揺れの真上の地表 D. プレートの名前 |

|

| 3. マグニチュードが2増えると、地震のエネルギーはどうなりますか? |

A. 約2倍 B. 約10倍 C. 約100倍 D. 約1000倍 |

|

| 4. 揺れの大きさ(感じ方)を表す指標はどれですか? |

A. 震源 B. 震央 C. 震度 D. マグニチュード |

|

| 5. P波の伝わる速さとして正しいのはどれですか? |

A. 秒速2~3km B. 秒速4~5km C. 秒速6~8km D. 秒速10km以上 |

|

| 6. 日本の震度階級について正しい組み合わせはどれですか? |

A. 0~5の6段階 B. 0~7だが5と6は弱・強に分かれる C. 1~10の10段階 D. 1~7の7段階 |

|

| 7. 初期微動とはどのような揺れを指しますか? |

A. 地震のあとにくる最大の揺れ B. 地震の前触れとしての気象変化 C. 最初に感じる小さな揺れ D. 地震後に続く余震 |

|

| 8. P波とS波について正しい説明はどれですか? |

A. P波はS波より遅い B. S波は先に到着し、P波はあとからくる C. P波が先に到着し、S波があとから到着する D. P波とS波は同じ速さで伝わる |

|

| 9. 初期微動継続時間が長いほど、その場所はどうなりますか? |

A. 震源から近い B. 震源から遠い C. 地盤が必ず硬い D. 揺れが必ず弱い |

|

| 10. 地震のときに特に揺れが大きくなりやすい場所として正しいものは? |

A. 硬い岩盤の上 B. 丘の頂上 C. 埋立地などのやわらかい地盤 D. 海から離れた内陸部 |

|

地震を「知識」と「防災力」につなげたい方へ

地震のしくみを理解することは、テスト対策だけでなく、

自分や家族を守る防災力アップにもつながります。

しゅん吉クエストでは、動画授業と演習プリントを組み合わせて、

理科が苦手な子でも「わかる・できる」まで伴走します。

もっと体系的に学びたい方は、ぜひ一度詳細をご覧ください。

受験理科専門塾しゅん吉クエストのご案内を見る

※外部サイトへ移動します