【理科のコツ】花のつくり

テーマ:花のつくり・被子植物

花のつくりをイメージで理解する──おしべ・めしべから果実・種子、合弁花・離弁花まで

「おしべ? めしべ? 子ぼう? 胚珠?」──用語だけ並ぶと、花のつくりはとても覚えにくく感じます。

このページでは、動画と図をもとに被子植物の花のつくりを整理し、

果実・種子への変化や合弁花・離弁花まで、入試で狙われるポイントを

まとめとクイズで一気に確認できるようにしました。

花のつくりを含む「生物分野」全体(植物・動物・人体・生態系など)の整理は、生物分野の全体像はこちら。

動画で学ぶ:花のつくり(被子植物)

まずは動画で全体像をつかんでから、このページの図解とまとめで復習していきましょう。

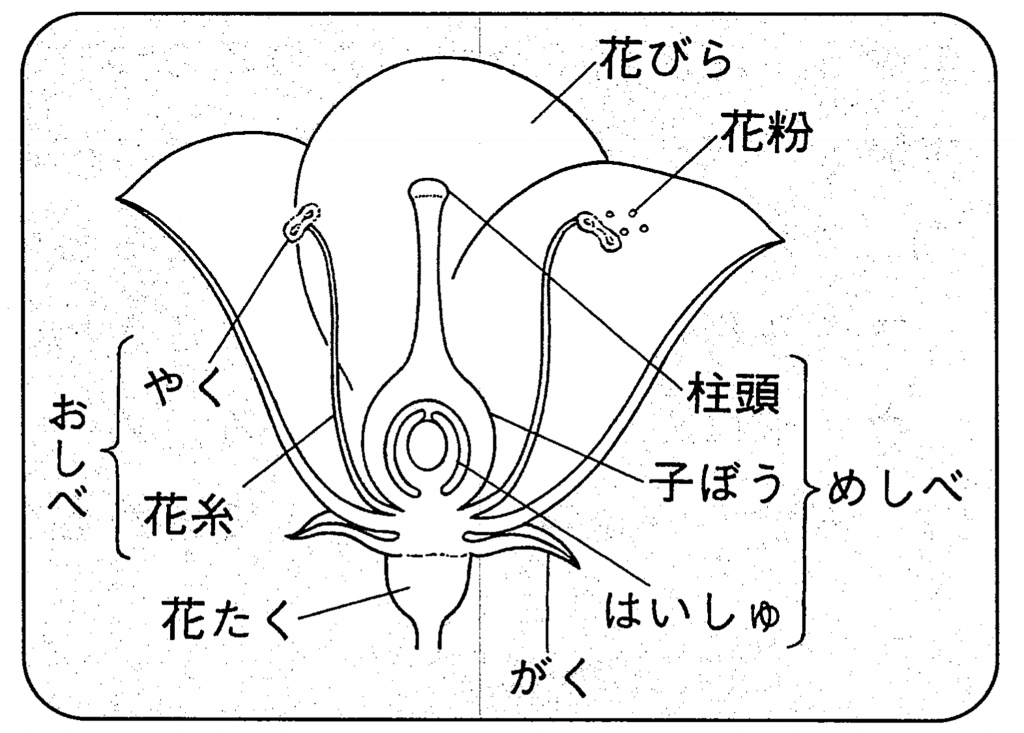

被子植物と花の基本構造

おしべ・めしべ・花びら・がくなど、花のパーツがどう並んでいるかを立体的にイメージしよう。

私たちがふだん「花」と呼んでいるものの多くは、被子植物です。

被子植物は、胚珠が子ぼうに包まれている植物のグループで、

松・イチョウ・ソテツなどの裸子植物と対比されます。

被子植物の花には、次のような共通したパーツがあります。

花の各部の名前と役割

| 部位 | 位置・見た目 | 役割・ポイント |

|---|---|---|

| おしべ | めしべのまわりに並ぶ細い棒状の部分 | 先端のやくの中に花粉が入っている。 花粉症の原因になるのもこの花粉。 棒の部分は花糸と呼ばれるが、入試ではやく+おしべを中心に覚えればOK。 |

| めしべ | 花のど真ん中にドンとある太い部分 | 上の部分が柱頭、下が子ぼう。子ぼうの中に胚珠がある。 受粉後、子ぼう → 果実/胚珠 → 種子になるので、入試頻出。 |

| 花びら (花弁) |

色とりどりで目立つ部分 | 虫や動物を引き寄せる「広告塔」。 テキストでは花弁(かべん)と書かれていることも多いので同じ意味として覚える。 |

| がく (がく片) |

花びらの外側で花を支える緑色っぽい部分 | つぼみのときに花びらを包んで守る役割。 「がく片」と書かれることもあるので、こちらの語もチェック。 |

| 花たく | 花びらやがくのつけ根・土台にあたる部分 | 入試頻度は高くないが、リンゴの「食べている部分」は花たくが肥大化したものという話で登場。 このような果実は偽果と呼ばれる。 |

おしべ・めしべは「オス・メス」とイメージしがちですが、動物のオス・メスとは仕組みが少し違うことも頭の片隅に置いておきましょう。

おしべ・めしべと受粉──果実・種子になるまで

花のつくりで一番重要なのは、受粉→受精→果実・種子という流れです。

ここをセットで覚えると、問題文を読むときに迷いにくくなります。

図で「どの部分がのちの果実・種子になるか」を確認しよう。

受粉から果実・種子への流れ

- おしべのやくで作られた花粉が、めしべの柱頭につく(受粉)。

- 花粉の中の細胞がめしべの中を通って胚珠へ向かい、受精が起こる。

- 受精後、子ぼうがふくらんで果実になり、胚珠は種子になる。

したがって、入試では次の対応をしっかりおさえることが大事です。

- 子ぼう → 果実

- 胚珠 → 種子

リンゴは「偽果」の代表例

リンゴの場合、一般に「果実」として食べている部分は、子ぼうそのものではなく花たくがふくらんだ部分です。

このような果実を偽果と呼び、入試でエピソード的に出てくることもあります。

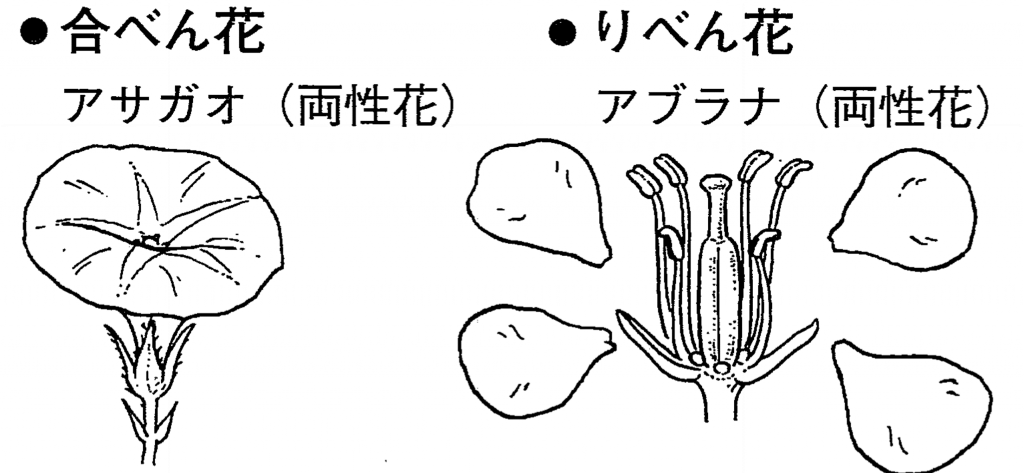

合弁花と離弁花&花占いの豆知識

花びらの付き方にも注目すると、合弁花と離弁花という分類が出てきます。

| 分類 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 合弁花 | 花びらどうしがくっついて一体化している。 | アサガオ、キク科の仲間(タンポポ・キク など 多数の小さな花が集まった頭状花序)。 |

| 離弁花 | 花びらが一枚ずつバラバラになっている。 | サクラ など。 |

花占いと花びらの枚数

「好き・嫌い・好き・嫌い…」と花びらをちぎる花占いは、

奇数枚の花びらの花(例:サクラの5枚)が楽しくちぎりやすい、といった話も紹介されました。

また、キクやタンポポのようなキク科の植物は、見た目は花びらがたくさんあるように見えますが、

実際にはたくさんの小さな花が集まった構造になっており、合弁花のグループに含まれます。

こうした「日常とつながる豆知識」を知っておくと、植物の単元もぐっと身近に感じられます。

花のつくりについてのまとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 花の基本構造 | ・おしべ:花粉を含む「やく」がある ・めしべ:胚珠を含む「子ぼう」がある ・花びら:花弁と呼ばれることもある ・がく:花を支える部分、がく片とも呼ばれる |

| おしべとめしべの役割 | ・おしべ:花粉を生産し、受粉を担う ・めしべ:受粉後に子ぼうが果実となり、胚珠が種子になる |

| 合弁花と離弁花 | ・合弁花:花びらが一体化している(例:アサガオ、キク科の多く) ・離弁花:花びらが独立している(例:サクラ) |

| 果実化のプロセス | ・子ぼうが肥大化して果実となる ・胚珠が種子となる ・例:リンゴは花たくの部分が肥大化した偽果 |

| 花占いの豆知識 | ・奇数枚の花びらの花(例:サクラ)が花占いに適している ・キクやタンポポはキク科の特殊な例で、多数の小花が集まった合弁花の仲間 |

「どの部分が、のちに何になるのか」を図とセットで覚えると、文章題や記述問題にも強くなります。

理解度チェッククイズ(10問)

最後に、花のつくりと用語がしっかり頭に入っているか、クイズで確認してみましょう。

各問題の「正解を見る」ボタンをクリックすると解答が表示されます。

| 問題 | 選択肢 | 正解を見る |

|---|---|---|

| 1. おしべに含まれる部分はどれですか? | A. 胚珠 B. 子ぼう C. やく D. 柱頭 |

|

| 2. 受粉後に果実になる部分は? | A. 胚珠 B. 子ぼう C. やく D. 花びら |

|

| 3. 花びらが一体化している花の分類は? | A. 離弁花 B. 合弁花 C. 偽果花 D. 花占い花 |

|

| 4. 胚珠が種子になる過程で何が起きますか? | A. 胚珠が花びらに変わる B. 胚珠が種子になる C. 胚珠がやくに変わる D. 胚珠が葉に変わる |

|

| 5. リンゴの果実化について正しい説明は? | A. 子ぼうが直接果実になる B. 花たくが肥大化した偽果 C. やくが果実になる D. 胚珠が果実になる |

|

| 6. 花びらの別名は? | A. 花弁 B. がく片 C. 花たく D. やく |

|

| 7. 合弁花の例として適切なのは? | A. 桜 B. 朝顔 C. タンポポ D. 松 |

|

| 8. 被子植物の特徴は? | A. 子ぼうが裸出している B. 胚珠が子ぼうに包まれている C. 子ぼうが花びらに変化する D. 胚珠が葉に変化する |

|

| 9. 花占いに適しているのは? | A. 偶数枚の花びらの花 B. 奇数枚の花びらの花 C. 離弁花だけ D. 合弁花だけ |

|

| 10. 胚珠が花びらに変わる植物の例は? | A. タンポポ B. 松 C. 桜 D. 該当なし |

まとめ──「どの部分が何になるか」が分かれば怖くない

- 被子植物では、胚珠が子ぼうに包まれているという大きな特徴がある。

- 子ぼう → 果実、胚珠 → 種子という対応は、入試頻出なので必ず押さえる。

- おしべは花粉を作る「やく」、めしべは受粉と果実・種子づくりの中心となる。

- 合弁花・離弁花の違いは花びらの付き方の違いとして図とセットで覚える。

- リンゴの偽果や花占いなど、日常の例と結びつけると記憶に残りやすい。

図を描いたり、実際の花を観察したりしながら、「ここが子ぼうで、ここがのちの種になるんだな」と指でたどってみると、

単なる暗記からイメージで理解する学習に変わっていきます。

花のつくりを含む生物分野の整理は、生物分野の全体像はこちら。

花のつくりを図+言葉でセットにして、入試本番でも迷わないようにしよう

花のつくりは、「どの部分がどう変化して、何になるのか」を整理してしまえば、

語句問題・記述問題・作図問題まで一気に得点源にできる単元です。

動画→図解→まとめ→クイズの順に復習して、知識をしっかり定着させていきましょう。

- 自分で花の断面図を描き、「子ぼう」「胚珠」「やく」「柱頭」などにラベルを付ける。

- 果実と種子の問題では、必ず「もとになった部分」を対応表で整理してみる。

- 身の回りの花(サクラ・アサガオ・キクなど)を観察し、合弁花・離弁花の違いを探してみる。