【理科のコツ】豆電球と回路/電流と電磁石

テーマ:電流・回路・電磁石

豆電球と電流・電磁石をイメージで理解する──直列・並列回路から電磁波まで

回路図を見ると「なんか難しそう…」と感じていませんか?

このページでは、電流=水の流れというイメージを軸に、豆電球の回路から

電磁石・電磁波までを一気に整理します。

直列回路/並列回路、右手の法則、電流と磁場の関係など、入試でよく狙われるポイントを

図+ストーリー+クイズで押さえていきましょう。

豆電球と回路の基礎

まずは動画で電流のイメージをつかみましょう。

ここから先は、動画の内容をもとに、テキストで復習できるように整理していきます。

豆電球と回路図を見てみよう

一見むずかしそうに見える回路図も、電流=水の流れで考えるとぐっと分かりやすくなります。

豆電球と電池がつながった図を見て、「難しそう…」と感じたことはありませんか?

実は、電流のイメージさえつかめば、回路の問題はぐっと解きやすくなります。

この単元では、

「電流って何?」「電圧って何?」を

水の流れにたとえて考えることがポイントです。

電流って何?──水の流れでイメージしよう

電流の正体とアンペアの由来

昔の人たちは「電流が流れると何かが起きている」ことは分かっていましたが、

何がどう流れているのかまでは分かっていませんでした。

その後、アンペールという研究者が、

電流が流れると磁場が発生することを発見します。

電流の単位アンペア(A)は、このアンペールさんの名前から来ています。

電流は「水の流れ」と考える

電気の世界では、次のようにイメージすると分かりやすくなります。

- 電流 … 水の流れ

- 電圧 … 水を流そうとする高低差(高さの差)

- 豆電球(抵抗) … 水の流れをじゃまするディフェンダー

「電流は水の流れのようなイメージ。

電圧は6mの高さから水を流すような、高さの差を表すと考えると分かりやすい。」

| 記号 | 意味 | 水のたとえ |

|---|---|---|

|

電池の記号。長い方が+極、短い方が-極。 | 高いところと低いところを作る「水そう」のイメージ。 |

|

豆電球(家電)の記号。電気抵抗として働く。 | 水の流れをじゃまする「細いパイプ」や「フィルター」。 |

電池の役割は、水を押し流す高さの差(電圧)を作ることです。

- 例えば 6V の電池なら、「6mの高さから水を流す」イメージ。

- 高低差がなければ、水も電流も流れません。

豆電球(抵抗)はその途中にある「じゃまもの」で、流れにくさがあるところで

光や熱としてエネルギーが使われると考えましょう。

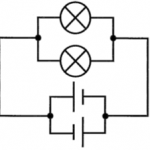

直列回路と並列回路の違い

回路の問題では、直列回路と並列回路を見分けるのがスタートです。

| 種類 | 回路の形 | 電流の流れ方 | 豆電球のイメージ |

|---|---|---|---|

| 直列回路 | 一筆書きで一周できる「1本道」の回路 | 同じ電流がすべての部品を通る | ディフェンダー(抵抗)が増えるほど全体として流れにくくなる |

| 並列回路 | 途中で枝分かれして、また合流する回路 | 枝ごとに電流が分かれて流れる | 通り道が増えるので、全体としては流れやすくなる |

電気の問題では、「どの部分にどれくらいの電流が流れているか」を

水の流れにたとえて考えるクセをつけると、暗記だけに頼らずに解ける問題が増えていきます。

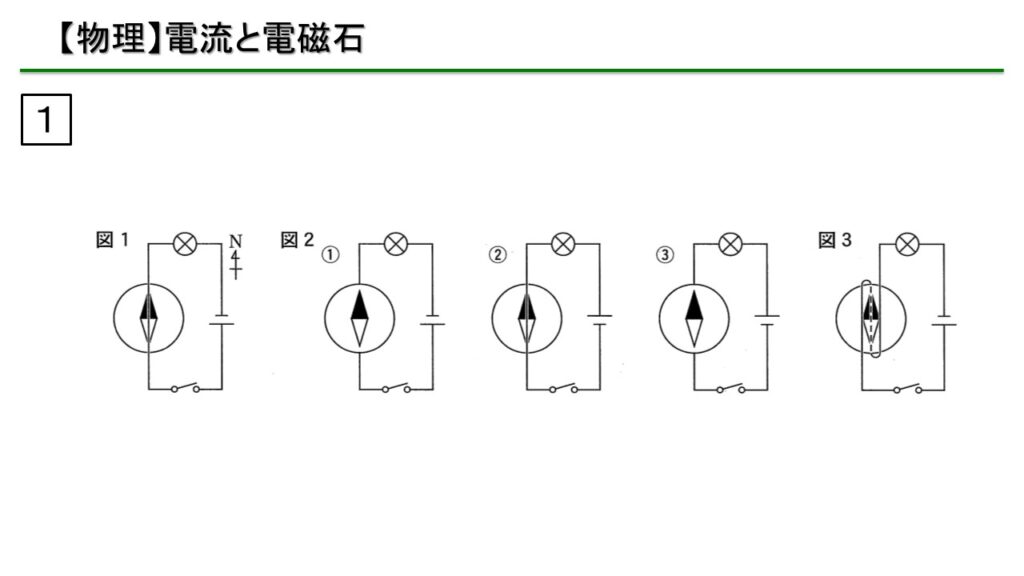

電流と電磁石──電流がつくる磁場

次は電流と磁石の関係を見ていきます。ここは、電磁石・発電・電磁波へと広がっていく重要分野です。

電流を流すと磁場が生まれる

電流を流すと、そのまわりに磁場(磁石のパワー)が生まれます。

これは、エルステッドという先生が「電流を流したら方位磁針が動いた」ことで気付き、

さらにアンペールが法則としてまとめました。

磁場の向きは、右手の法則(右ネジの法則)で表せます。

- 右手の親指…電流の向き

- 残り4本の指…磁場の向き(クルクル回る方向)

「右手でグッド👍。親指が電流の向き、指の巻き方が磁場の向き。

ネジを回す方向に磁場ができるから『右ネジの法則』とも呼ばれます。」

電流の向きと磁場の向きの関係を、図と右手でセットで覚えておこう。

コイルと磁石の関係──「発電」の出発点

電磁石の話と合わせて、コイルと磁石の関係もよく出題されます。

- 電流を流すと ⇒ コイルのまわりに磁場ができる(電磁石になる)。

- 逆に、コイルに磁石を近づけると ⇒ 電流が流れる。

この「電流⇔磁場」のセットが、電磁誘導・発電・電磁波のもとになっています。

光・赤外線・携帯電話の電波なども、電流と磁場が波のように伝わる『電磁波』だと考えることができます。

まとめ:電流・回路・電磁石の整理

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 電流とは? |

・電流は水の流れのようなイメージ。 ・電流の単位はアンペア(A)。 ・電池は電流を押し出す圧力(電圧)を持ち、単位はボルト(V)。 ・電流は+極から-極に流れると考える(中学理科での約束)。 |

| 直列回路と並列回路 |

・直列回路:一筆書きで回れる形状。同じ電流がすべての部品を通る。 ・並列回路:枝分かれしている形状。各枝で電流が分配される。 |

| 電磁石と磁場 |

・電流を流すと磁場が発生する。 ・右手の法則:親指が電流、残りの指が磁場の向きを示す。 ・コイルに磁石を近づけると電流が流れる現象が起こる(電磁誘導)。 |

ここまでの内容を、「水の流れのモデル」+「図」+「ことば」でつなげておくと、

応用問題にも対応しやすくなります。

理解度チェッククイズ(10問)

最後に、電流・回路・電磁石のポイントが身についているか、クイズで確認しましょう。

各問題の「正解を見る」ボタンをクリックすると解答が表示されます。

| 問題 | 選択肢 | 正解を見る |

|---|---|---|

| 1. 電流の単位はどれですか? |

A. ボルト B. アンペア C. ワット D. ジュール |

|

| 2. 電池の+極から-極に流れるのは何のイメージですか? |

A. 水の流れ B. 空気の流れ C. 光の屈折 D. 波の動き |

|

| 3. 直列回路の特徴は? |

A. 電流が枝分かれする B. 電流が全ての部品を通る C. 電流が途中で止まる D. 電圧が一定 |

|

| 4. 並列回路での電流の特徴は? |

A. 電流は一方向だけ流れる B. 電流が枝分かれする C. 電流は変化しない D. 電圧が減少する |

|

| 5. 電流を流すと何が発生しますか? |

A. 電気抵抗 B. 磁場 C. 電圧 D. 波長 |

|

| 6. 右手の法則で親指が示すのは何の向きですか? |

A. 電流 B. 磁場 C. 電圧 D. 抵抗 |

|

| 7. コイルに磁石を近づけると何が発生しますか? |

A. 電流 B. 電圧 C. 熱 D. 光 |

|

| 8. 電流と磁場が交互に変化すると何が発生しますか? |

A. 静電気 B. 電磁波 C. 赤外線 D. 紫外線 |

|

| 9. 電球における電気抵抗の役割は? |

A. 電流を加速する B. 電流を光や熱に変換する C. 電圧を上げる D. 回路を切断する |

|

| 10. 電圧をイメージするのに適切なのは? |

A. 水の量 B. 水の流れる速度 C. 水を流す高さの差 D. 水の温度 |

まとめ──「水の流れ」のイメージを持てば電気は怖くない

- 電流は水の流れ、電圧は水を流す高さの差としてイメージする。

- 豆電球(抵抗)は、流れにくくなる場所でエネルギーが光や熱に変わると考える。

- 直列回路と並列回路の違いは電流の通り道の違いで整理する。

- 電流が流れると磁場ができ、磁場を変化させると電流が流れる──この関係が電磁石・発電・電磁波のもと。

- 歴史上の人物(エルステッド・アンペール)も、単位や法則名とセットで覚えると忘れにくい。

図・イメージ・たとえ話を使って理解すると、公式や計算問題も「意味のある暗記」に変わっていきます。

電流・回路・電磁石を入試レベルの得点源にしよう

電流と回路の単元は、「分かったつもり」だとすぐに計算問題でつまずく分野です。

逆に、今回のように水の流れ・高さ・ディフェンダーのイメージが固まると、

直列/並列回路・電磁石・発電まで一気につながって得点源になります。

- 教科書や問題集の回路図に、水の流れの矢印を書き込んでみる

- 直列/並列ごとに、豆電球の明るさ・電流・電圧のパターン表を自作する

- 電磁石の問題では、必ず右手で向きを確認してから式を立てる習慣をつける