【理科のコツ】光の反射と屈折【動画解説】

テーマ:光の反射と屈折

光の反射と屈折──「速さの違い」で曲がる理由をイメージで理解しよう

「光はどっちに曲がるんだっけ?」「水中から空気中に出るときは?」──

公式暗記だけでなく、スピードの違いというイメージで理解しておくと問題が一気に解きやすくなります。

この単元を含む物理分野のつまずきポイントは、全体像はこちらでまとめています。

動画で確認:光の反射と屈折の基本

まずは動画で光の進み方と反射・屈折のイメージをつかんでから、下のまとめとクイズで知識を整理しましょう。

1. 光の正体と基本のイメージ

光は電磁波の一種です。スマホの電波、Wi-Fi、リモコンの赤外線、X線などもすべて電磁波で、その中で

人間の目に見える波長の範囲を可視光線と呼びます。

- 光は波としての性質とつぶつぶ(粒子)としての性質をあわせ持つ。

- 色の違いは波長の違いとして説明できる。

今回の単元では、その中でも反射と屈折という「進み方の変化」に注目します。

2. 光の反射──跳ね返る光

光が水面や鏡などの境界面に当たったとき、その一部は跳ね返ります。これが反射です。

- 境界に向かって進む光 … 入射光

- 跳ね返る光 … 反射光

- 水面では、入射した光の一部が反射し、一部が水中に入っていく。

湖や池の水面に富士山や雲が映るのは、反射光が目に届くからです。

3. 光の屈折──速さの違いで曲がる光

空気中から水中へ、または水中から空気中へと媒質が変わると、光の速さが変わります。

- 空気中:光の速さは速い

- 水中:光の速さは遅い

この速さの違いがある境目を通るとき、光の進む向きが変わります。

この現象を屈折といいます。

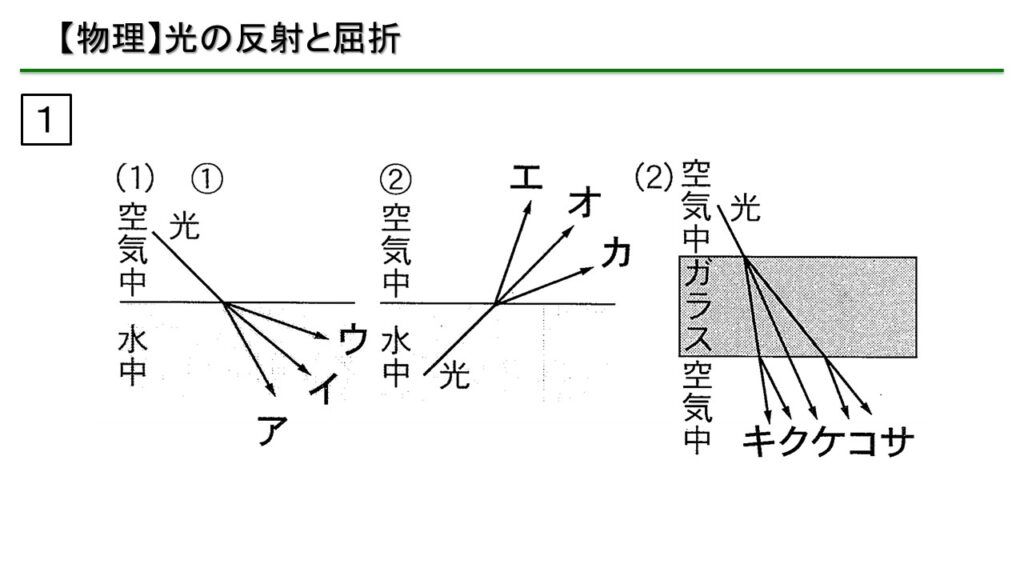

図のように光が空気中 → 水中に進むとき、

- 水中の方が光の速さが遅いので、水側に折れ曲がる。

- 「まっすぐ(イ)に行く」と考えがちだが、実際はアの方向に曲がる。

逆に水中 → 空気中に出るときは、先に空気側に出た部分が速く進むので、空気側に折れ曲がることになります。

4. 光の反射・屈折と視覚に関するまとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 光の性質 | – 光は電磁波の一種で、波と粒子の二重性を持つ。 – 可視光線は波長の違いによって色が異なる。 |

| 光の反射 | – 光が物体の表面に当たり、跳ね返る現象。 – 水面での反射では、一部の光が水中に進み、一部が水面で反射する。 |

| 光の屈折 | – 媒質が変わる(例:空気 → 水)ことで光の速度が変化し、進む方向が曲がる現象。 – 水中では光の速度が遅くなり、空気中に出ると速くなる。 |

| 入射光と反射光 | – 媒質の境界に当たる光を入射光と呼ぶ。 – 入射光の一部は屈折し、一部は反射光として跳ね返る。 |

| 視覚と光 | – 光を感知する細胞は錐体細胞と桿体細胞。 – 水中から水面の反射光を観察することで、水面上の物体の像が見える。 |

単に「どっち側に曲がるか」を丸暗記するのではなく、速さの変化をイメージできるようにしておくと、応用問題にも強くなります。

5. 光の反射と屈折クイズ(10問)

正しい選択肢を考えてから、「正解を見る」ボタンをクリックしましょう。

ボタンを押すと答えが表示され、ボタンは消えます。

| 問題 | 選択肢 | 正解を見る |

|---|---|---|

| 1. 光は何の一種ですか? | A. 音波 B. 電磁波 C. 重力波 D. 放射線 |

|

| 2. 光が媒質を通過するとき、方向が変わる現象は何と呼ばれますか? | A. 反射 B. 拡散 C. 屈折 D. 散乱 |

|

| 3. 空気中から水中に光が進むと、速度はどうなりますか? | A. 速くなる B. 遅くなる C. 変わらない D. 不規則になる |

|

| 4. 光が屈折する主な理由は何ですか? | A. 光の波長の違い B. 媒質間での速度変化 C. 温度差 D. 色の違い |

|

| 5. 水面に当たる光を何と呼びますか? | A. 反射光 B. 入射光 C. 透過光 D. 拡散光 |

|

| 6. 水中から空気中に光が出ると、どちらに曲がりますか? | A. 水中側 B. 空気中側 C. 直進 D. 曲がらない |

|

| 7. 錐体細胞と桿体細胞の役割は何ですか? | A. 音を感知する B. 光を感知する C. 匂いを感知する D. 温度を感知する |

|

| 8. 水面に光が入射すると、反射する光の割合は約何%ですか? | A. 10% B. 30% C. 50% D. 70% |

|

| 9. 光が屈折する際、スピードが遅くなるのはどちらの媒質ですか? | A. 空気 B. 水 C. 真空 D. 金属 |

|

| 10. 富士山が水面に映る現象の原因は何ですか? | A. 光の屈折 B. 光の反射 C. 光の拡散 D. 光の散乱 |

光・音・電気をまとめて強化したい人へ

「光は分かるけど、レンズや像の問題が苦手」「電磁波・電気・磁石とのつながりがあいまい」──そんな人向けに、

受験理科専門塾しゅん吉クエストでは、動画と演習プリントで物理分野をまとめて復習できる講座を用意しています。

- 中学受験〜高校内容の「光・音・電気」ブリッジ講座

- オンライン個別指導で、分からない問題をその場で質問OK

詳細は公式サイトからご覧ください。