【理科のコツ】光の反射と屈折【動画解説】

光の反射と屈折について喋ろうと思います。光を感知する視細胞という桿体細胞、錐体細胞がいて…って目の細胞の話じゃなくて光の話です。電気と磁石のところで電磁波について喋ってるんだけど光は、電磁波の一種なんです。スマホの電波とか無線の電波、あとリモコンの赤外線、X線写真とか病院で通らないのも全部電磁波です。その中で僕たちが見ているこの色はこの波の波長の違いで色を見ている目の部分を可視光線、電磁波となってます。この光は、面白い性質があって波の性質とつぶつぶの性質があったりするガチな内容になります。

光の反射屈折問題はよく出てきます。経験してる人も多いんじゃないかな?

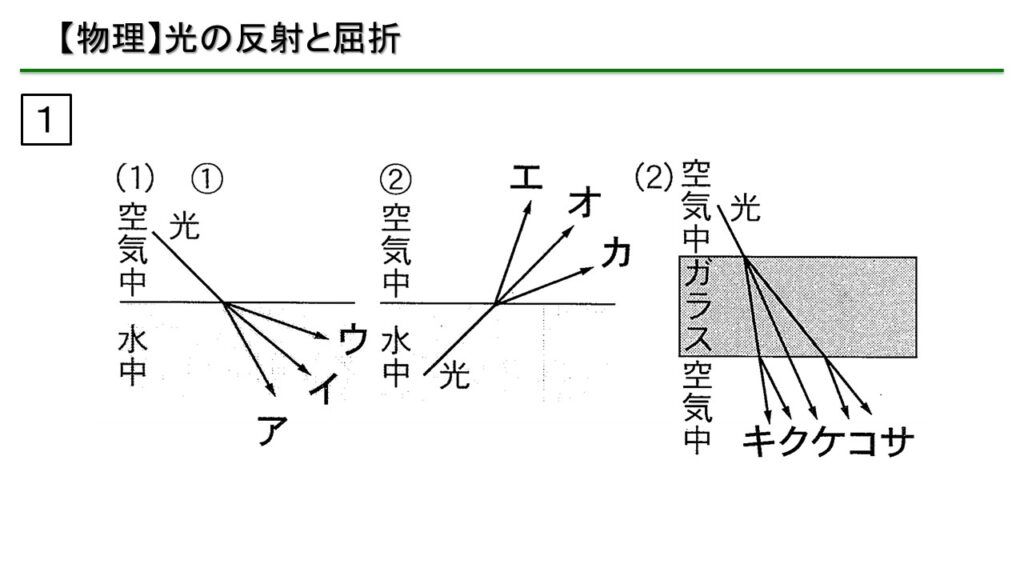

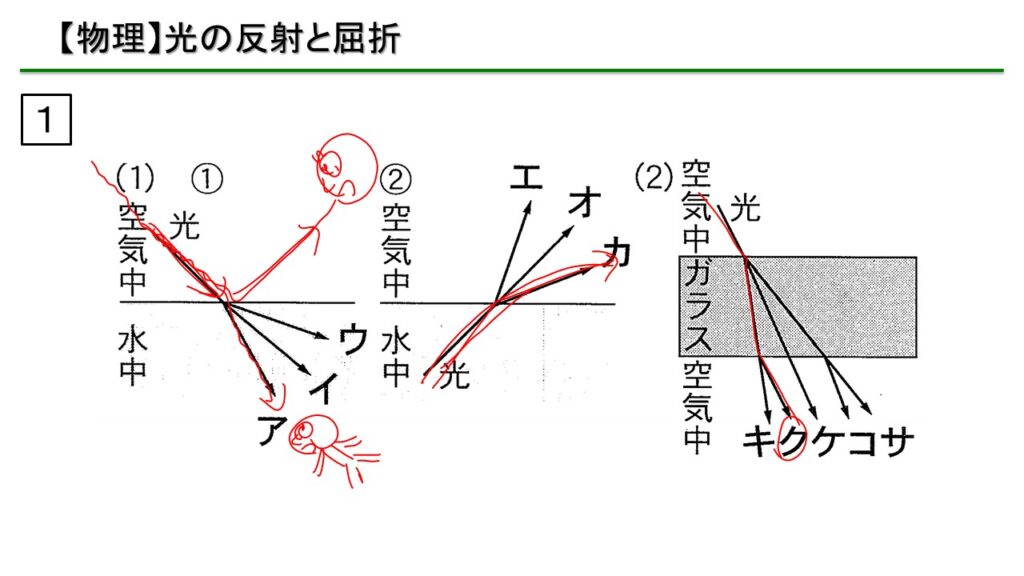

こういう問題が出てきます。空気中から光が入って水中にいくとどこに行くでしょうか?ここの光はどう進むのかな?光はまっすぐ進むから、このまま「イ」にいくと思った人、賢い!ここのポイントは空気中と水中というように伝わるゾーン、スピードが変わってしまうんです。空気中発信と水中発信のどっちの方が速く走れます?水中の方がスピード遅くなるから波が入ってくると水中側が遅くなります。空気中は早いからこうなります。すなわち、「イ」の方に進むのではなくて、波が来るとスピードの違いで「ア」に曲がってしまうんです。進み具合の違いによって光が曲がる現象を屈折と言います。

逆に水中から空気中に出るときは水中から波が出てくると、先に空気に触れた方が早くなるからまがってくるんだね。どういう仕組みで屈折が起こるのかを理解していると暗記しなくて大丈夫です。

光が水面に入射すると、それを「入射光」と呼びます。この入射光の一部は水中に進み、残りの一部は反射します。光が水中に入射すると、約30%(数値はおおよその値で、実際は異なることもあります)が水中に進む一方で、残りの光は水面から跳ね返ります。これが、水中で物体を見る際に起こる現象の一部です。例えば、水中で顔を水面に近づけて、富士山が水面に映る状況を観察したことがあるかもしれません。この時、富士山からの光は水中でバウンドし、私たちの目の中に入ります。その光を感知するのは、視覚細胞です。具体的には、錐体細胞と桿体細胞がその役割を果たします。ただし、現在は細胞の詳細については説明しませんが、要するに、光は私たちの視覚システムによって感知され、富士山の像が私たちの視界に現れます。言い換えれば、水中に潜っている人でも、水面上にある物体が水中から見えるのは、このような光の進行と感知のプロセスが働いているからです。

ただ闇雲に暗記するではなくしっかり現象を理解して、色んな問題に発展して学習しましょうということで私と一緒に勉強しましょう!

まとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 光の性質 | – 光は電磁波の一種で、波と粒子の二重性を持つ – 可視光線は波長の違いによって色が異なる |

| 光の反射 | – 光が物体の表面に当たり、跳ね返る現象 – 水面での反射では、一部の光が水中に進む |

| 光の屈折 | – 媒質が変わる(例: 空気→水)ことで光の速度が変化し、進む方向が曲がる現象 – 水中では光の速度が遅くなり、空気中に出ると速くなる |

| 入射光と反射光 | – 媒質の境界に当たる光を「入射光」と呼ぶ – 一部は屈折し、一部は反射する |

| 視覚と光 | – 光を感知する細胞は「錐体細胞」と「桿体細胞」 – 水中から水面の反射光を観察することで像が見える |

クイズ

| 問題 | 選択肢 | 正解を見る |

|---|---|---|

| 1. 光は何の一種ですか? | A. 音波 B. 電磁波 C. 重力波 D. 放射線 |

|

| 2. 光が媒質を通過するとき、方向が変わる現象は何と呼ばれますか? | A. 反射 B. 拡散 C. 屈折 D. 散乱 |

|

| 3. 空気中から水中に光が進むと、速度はどうなりますか? | A. 速くなる B. 遅くなる C. 変わらない D. 不規則になる |

|

| 4. 光が屈折する主な理由は何ですか? | A. 光の波長の違い B. 媒質間での速度変化 C. 温度差 D. 色の違い |

|

| 5. 水面に当たる光を何と呼びますか? | A. 反射光 B. 入射光 C. 透過光 D. 拡散光 |

|

| 6. 水中から空気中に光が出ると、どちらに曲がりますか? | A. 水中側 B. 空気中側 C. 直進 D. 曲がらない |

|

| 7. 錐体細胞と桿体細胞の役割は何ですか? | A. 音を感知する B. 光を感知する C. 匂いを感知する D. 温度を感知する |

|

| 8. 水面に光が入射すると、反射する光の割合は約何%ですか? | A. 10% B. 30% C. 50% D. 70% |

|

| 9. 光が屈折する際、スピードが遅くなるのはどちらの媒質ですか? | A. 空気 B. 水 C. 真空 D. 金属 |

|

| 10. 富士山が水面に映る現象の原因は何ですか? | A. 光の屈折 B. 光の反射 C. 光の拡散 D. 光の散乱 |