【理科のコツ】蒸散のしくみ

蒸散のしくみと計算問題

蒸散のしくみと実験の読み取り方──気孔・ワセリン・袋かけをまとめて整理

蒸散は、植物の体内の水分が水蒸気になって外へ出る現象です。主な出入口は葉の裏側の気孔で、入試では「条件を変えたときに蒸散量がどう変わるか」を比べる問題がよく出ます。

蒸散と蒸発の違い、ワセリン・袋かけ・葉の切除の意図(何を変えた実験か)を押さえると、比較・計算で迷いにくくなります。

生物分野(植物・動物・人体・生態系など)を全体で整理したい人は、全体像はこちら。

動画で学ぶ:蒸散のしくみ

全体像をつかんだあと、本文の解説・表・クイズで確認すると、知識が定着しやすくなります。

1. 蒸散とは何か──「植物の汗」のイメージを持とう

蒸散とは、植物が体内の余分な水分を水蒸気として空気中に放出する現象です。人間でいうところの「汗をかく」イメージを持つと覚えやすくなります。

- 根から吸い上げた水分のうち、使い切れなかった余分な水が放出される

- 主に葉の裏側にある「気孔」から出入りする

- 水分の調節だけでなく、体温調節や水の流れ(根から葉まで)の維持にも関係する

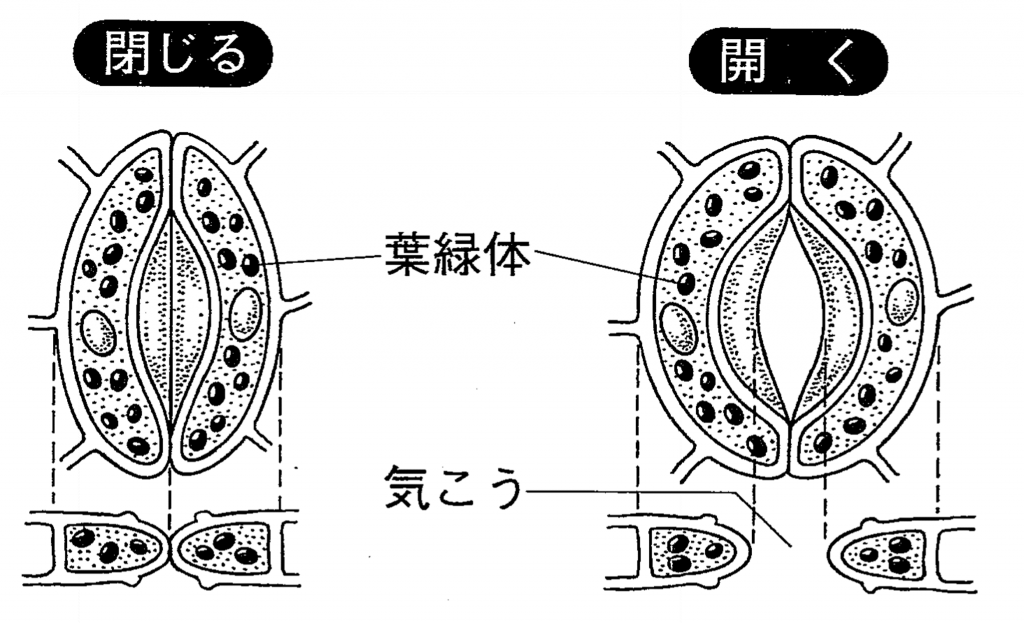

気孔とは

植物の葉の裏側には、図のような口のような形をした穴がたくさんあります。これを気孔(きこう)といいます。

- ふたのように開いたり閉じたりできる

- 水蒸気の出入り(=蒸散)をコントロールする

- 酸素や二酸化炭素などの気体の出入りも行う

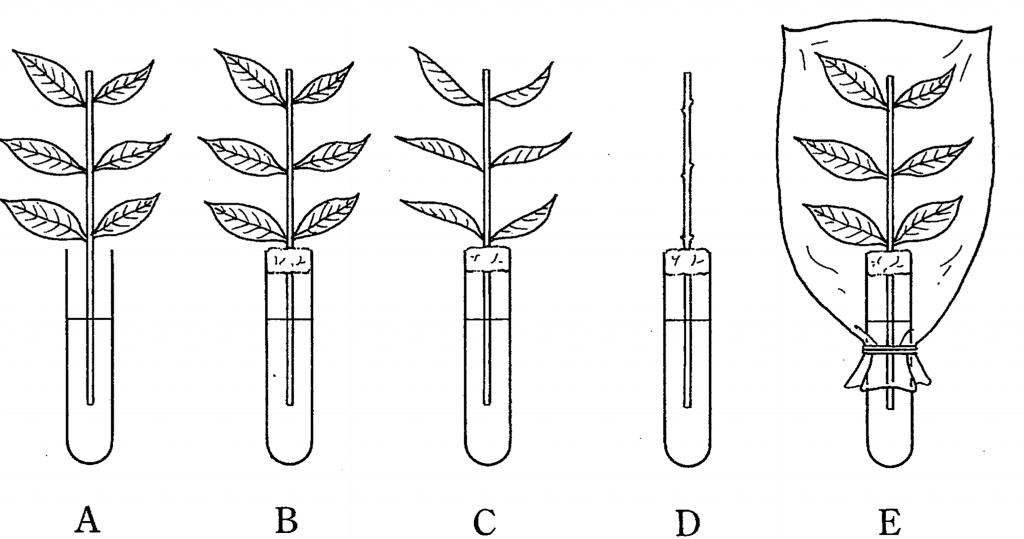

2. 蒸散実験の装置と条件を整理しよう

蒸散の問題では、次のような植物+水+ふたの組み合わせがよく出てきます。

図のように、同じ種類の植物を使って条件だけを変え、水の減り方の違いを調べます。

- A:ふたを開けたまま

- B・C・D・E:ふたを閉めた状態

- C:葉を半分にする

- D:葉をすべて引きちぎる

- E:植物全体を袋で覆う など

追加条件として、次のような設定がよく登場します。

| 条件 | 具体例 | ねらい・何を調べたいか |

|---|---|---|

| 葉の枚数を変える | 葉を半分にする(C)/全部引きちぎる(D) | 葉の数(面積)が蒸散量にどれくらい影響するかを調べる |

| ワセリンを塗る | 表側だけ/裏側だけ/両面 にワセリン(油)を塗る | 気孔をふさいで、水蒸気が出にくくなったときの蒸散量の変化を見る |

| 袋で覆う | 植物全体をビニール袋で覆う(E) | 周りの湿度を高めて、湿度が蒸散に与える影響を調べる |

| ふたの有無 | A:ふたなし/B〜E:ふたあり | 空気の流れの有無(風通し)や、気体の逃げやすさの違いを比べる |

実験問題では、どこを変えて、どこを同じにしているかを先に押さえると整理しやすくなります。条件が多いときは、表にメモして可視化すると読み取りが安定します。

【受験理科専門塾しゅん吉クエスト】:中学受験理科に特化した完全1対1個別指導の専門塾です。物理・化学・生物・地学の4分野について、苦手単元のやり直しから志望校対策まで、一人ひとりの理解度に合わせてカリキュラムを作成し、「理科嫌い」を「理科で点が取れる」に変える指導を行っています。

3. 蒸散量に影響する4つの要因

蒸散の量は、環境条件によって変化します。入試でも頻出なので、増える方向/減る方向をセットで押さえておくと整理しやすくなります。

増える方向に働く要因

- 気温が高い:水が蒸発しやすくなる

- 湿度が低い:空気が乾いているほど水蒸気が出て行きやすい

- 風が強い:葉の周りの湿った空気が吹き飛ばされる

- 光が強い:気孔が開きやすくなり、水蒸気が出やすくなる

減る方向に働く要因

- 気温が低い:水が蒸発しにくい

- 湿度が高い:空気がすでに湿っているので、水蒸気が出にくい

- 風が弱い/無風:葉のまわりの空気が入れ替わらない

- 暗い環境:気孔が閉じやすく、蒸散が抑えられる

4. 蒸散の計算問題は「条件」と「水の減り方」に注目

実験後に水の量がどれだけ減ったかが表やグラフで示され、「どの条件が一番蒸散したか」を比べさせる問題がよく出ます。

問題を解くときの基本ステップ

- 装置ごとの条件を書き出す

「葉の枚数」「ワセリンの有無」「袋の有無」などを整理する。 - 水の減り方の違いを見る

表やグラフから、どの装置が一番減っているかを読み取る。 - 条件の違いと結果を結びつける

「葉を全部ちぎったDではほとんど減らない」など、原因と結果をセットで押さえる。

植物がこんな感じで引きちぎられたり油を塗りたくられたりして犠牲になっているんですから、

一生懸命勉強頑張ってください!

蒸散の計算に慣れていない場合は、例題レベルで「条件を整理する」練習から入ると、比較問題の読み取りが安定します。

5. 蒸散のしくみまとめ表

入試対策用に、要点を表にまとめました。暗記・復習の確認に使えます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 蒸散とは |

|

| 気孔の役割 |

|

| 蒸散実験の代表的な条件 |

|

| 蒸散量に影響する要因 |

|

6. 確認クイズ(10問)で理解をチェック

10問で要点を確認できます。「正解を見る」を押すと答えが表示され、ボタンは消えます。

| 問題 | 選択肢 | 正解を見る |

|---|---|---|

| 1. 蒸散は植物のどの部分から主に行われますか? | A. 根 B. 葉の裏側 C. 花 D. 茎 |

|

| 2. 蒸散で放出されるものは何ですか? | A. 水蒸気 B. 酸素 C. 二酸化炭素 D. 栄養分 |

|

| 3. 気孔の主な役割はどれですか? | A. 栄養分の吸収 B. 二酸化炭素と酸素の交換 C. 水分の吸収 D. 光合成の停止 |

|

| 4. 蒸散を抑制するための方法として適切なのは? | A. 光を当てる B. ワセリンを塗る C. 風を当てる D. 温度を上げる |

|

| 5. 気孔が特に多く存在するのはどこですか? | A. 葉の表側 B. 葉の裏側 C. 茎 D. 根 |

|

| 6. 蒸散量を増やす要因として最も適切なのは? | A. 湿度が高い B. 気温が高い C. 光が弱い D. 風が弱い |

|

| 7. 蒸散が全く起きない場合、水はどうなりますか? | A. 水は蒸発する B. 植物の中に溜まる C. 水分は根に戻る D. 水分は空気中に放出される |

|

| 8. 蒸散の主な役割として正しいものは? | A. 水分調節 B. 二酸化炭素の吸収 C. 栄養素の供給 D. 酸素の生成 |

|

| 9. 蒸散実験で袋を使う主な理由は? | A. 蒸散を増加させる B. 蒸散を防ぐ C. 湿度の影響を確認する D. 蒸発量を減らす |

|

| 10. 蒸散の結果、植物にはどのような変化が起こりますか? | A. 葉が乾燥する B. 葉が縮む C. 水分が減る D. 二酸化炭素が増える |

7. まとめ──「図・条件・結果」をセットで覚えよう

- 蒸散=植物の汗というイメージを持つと理解しやすい。

- 蒸散は主に葉の裏側の気孔から行われ、水分調節や体温調節に関わる。

- 実験問題では、葉の枚数・ワセリン・袋・ふたなどの条件の違いに注目する。

- 環境条件(気温・湿度・風・光)は、蒸散量を増やしたり減らしたりする重要ポイント。

- 表やグラフから「どの装置が一番水が減ったか」を読み取り、条件と結果を結びつけて考える。

生物分野の中での位置づけ(光合成・呼吸・根のはたらき等)も含めて整理したい人は、全体像はこちら。

図と表で全体像を押さえ、クイズで確認できる状態まで落とし込めると、蒸散の単元は「覚えるだけ」から「考えながら解ける」へ近づきます。

蒸散だけで終わらせない!理科全体を武器科目にしたい人へ

「蒸散の計算問題は分かってきたけれど、他の単元も不安がある…」という人は、単元ごとの弱点チェックと演習プランを一緒に立てていきましょう。

- 単元別の重要ポイント整理

- 入試によく出る実験問題の攻略

- 動画+プリントでの復習サポート

受験理科専門塾「しゅん吉クエスト」では、理科を「苦手」から「得意」に変えるためのサポートを行っています。