【理科のコツ】蒸散のしくみ

今日は【蒸散のしくみ】について話していきます。蒸散は聞いた事ありますか?

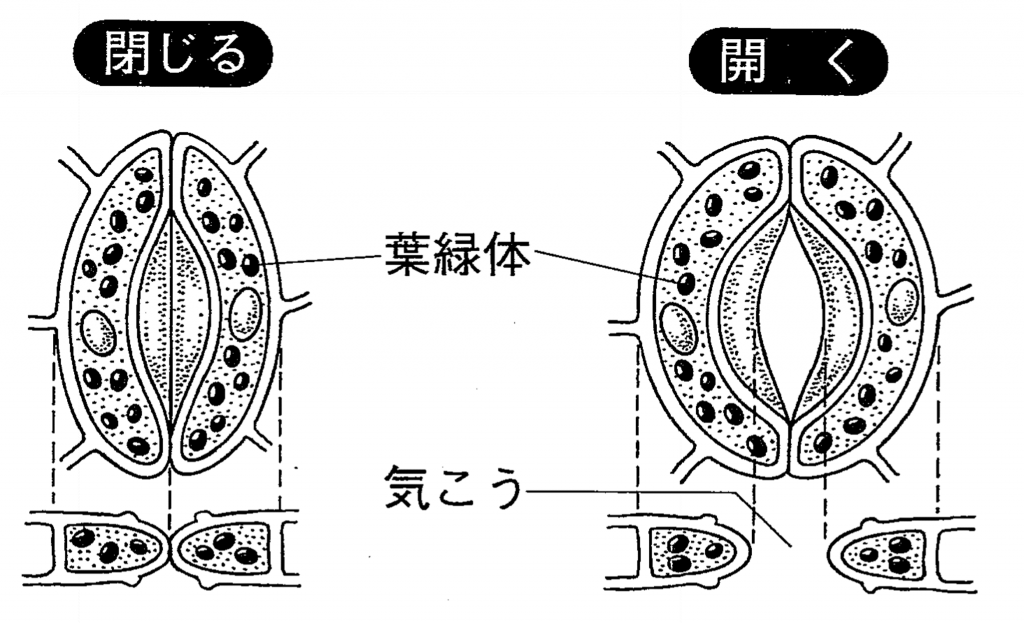

↑ こんな植物の口みたいなやつが描いてあります。実は植物の葉っぱの裏側には、こういう気こうと呼ばれる穴があります。それが閉じたり開いたりして、体の中のいらなくなった水分というのを水蒸気としてイメージとしては人間にとっての汗みたいなものです。もちろん葉っぱの表面にもついていたりしますが、ここから水が出入りします。これ自体はもう皆知っていると言っていましたね。それを使った問題がよく出てきます。いわゆる計算問題です。

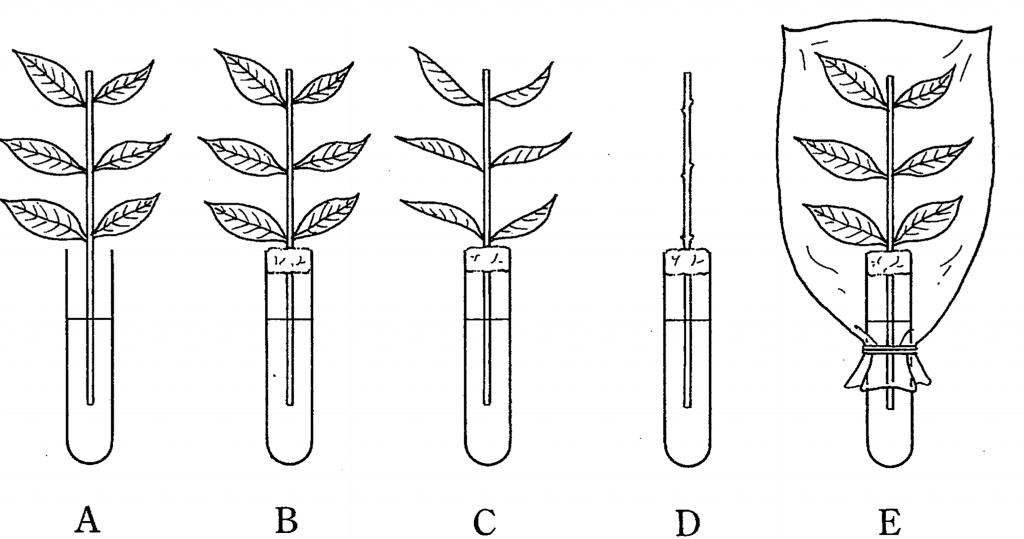

こちらを見た事がありますか?これは大体同じ植物です。【D】に関しては葉っぱを全部引きちぎられています。例えばAだったら、水を入れて、これはふたを開けた状態です。【B】【C】【D】【E】はふた閉めた状態です。【E】は袋で覆った状態です。【D】は葉っぱを切り取っています。【C】は葉っぱを半分にしてあります。このように色々条件を付けていきます。なんだったら問題によっては葉の表面にワセリンを塗ります。いわゆる油を塗って水が蒸発しないようにするとか、裏面にワセリンを塗って蒸発させないようにするとかします。色んな条件が出てきます。

という事で、どんな条件が出てくるか分からないですが、問題をしっかり読み取ってどういった条件になっているかというのを読み解く事がまず1点です。そして、そこから分かる事です。ここでは問題は解きませんが、水がどれくらい減ったか、とかの表でデータが出てきます。そういった所から、どれが一番蒸散したかとか計算していくという問題になります。まだチャレンジした事ない人は是非やってみて下さい。

植物がこんな感じで引きちぎられたり油塗りたくられたりして犠牲になっているんですから、一生懸命勉強頑張って下さい!