【理科のコツ】流れる水のはたらき

流れる水の働き(侵食・運搬・堆積)

流れる水の働き──侵食・運搬・堆積をイメージで理解しよう

川の流れは、土地を削り(侵食)、運び(運搬)、積もらせる(堆積)という3つの働きを持っています。

砂や小石の粒の大きさの違いとあわせて整理し、入試頻出のポイントを動画+図+クイズで確認していきましょう。

地学分野(天気・地層・火山・地形など)をまとめて整理したい人は、全体像はこちら。

動画で学ぶ:流れる水の働き

※動画では、粒の大きさの違いから「侵食・運搬・堆積」まで、実験や身近な例を使って解説しています。

流れる水の働きとは?

今回のテーマは「流れる水の働き」です。雨が降ったり、川が流れたりすると、地面の砂や小石はさまざまな影響を受けます。

そのときに働いているのが次の3つです。

- 侵食(しんしょく):水の流れによって地面や岸が削られる働き

- 運搬(うんぱん):削られた砂や小石が、水の流れにのって運ばれる働き

- 堆積(たいせき):運ばれてきた砂や泥が、水の流れが弱くなったところに積もる働き

砂場で作った砂のお城にバケツで水をジャーッとかけると、崩れて削られますよね。

これが「侵食」のイメージです。削られた砂が流されて別の場所に運ばれ、最後には積もっていきます。

※「削る(侵食)・運ぶ(運搬)・積もらせる(堆積)」の3つの働きのイメージ図。

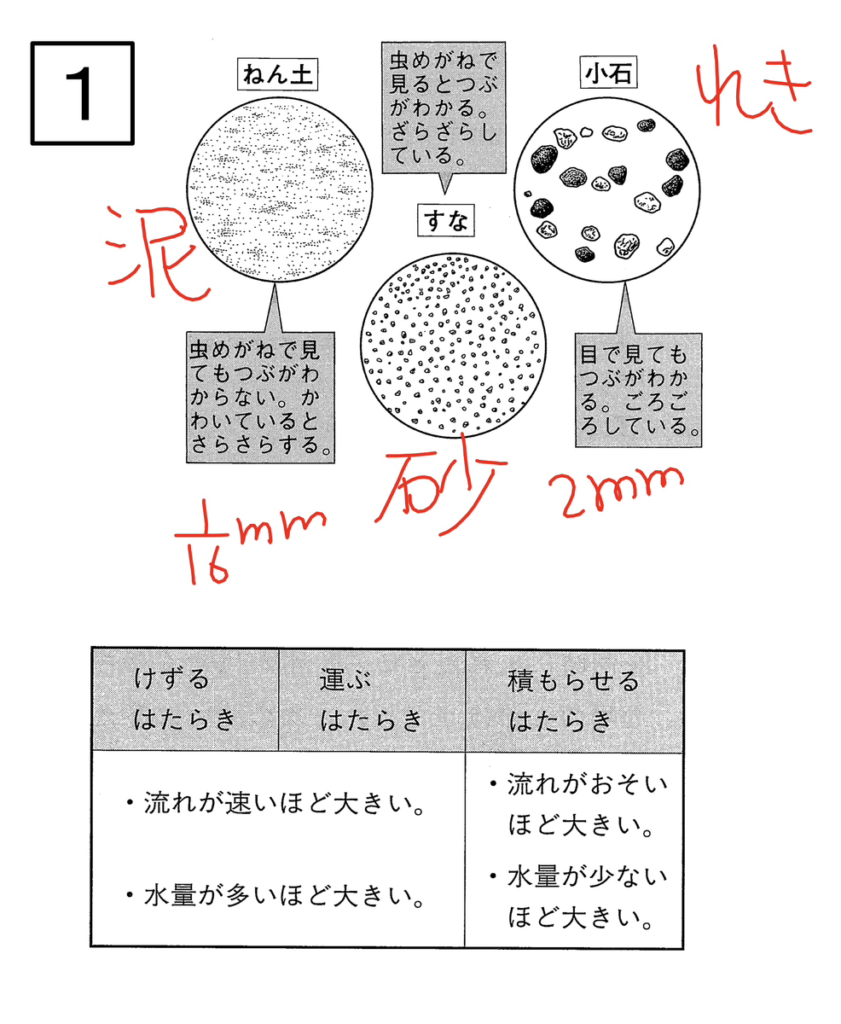

粒の大きさで変わる名称:粘土・砂・れき

流れる水の働きを考えるとき、砂や小石などの「粒の大きさ」も重要です。粒の大きさによって、呼び名が変わります。

| 名称 | 呼び方・説明 | 粒の大きさの目安 |

|---|---|---|

| 粘土(泥) | 非常に細かい粒。テキストでは「粘土質」「泥」と表現されることも多い。 | 直径が約1/16mm以下 |

| 砂 | 指先でさらさらと感じる粒。砂場や河原でよく見られる。 | 直径が1/16mm〜2mm |

| れき(小石) | じゃり・小石。れき岩の「れき」。瓦れきなどの言葉にも使われる。 | 直径が2mm以上 |

こうした粒の大きさの違いは、中学以降の学習でも役に立ちます。

粒が大きいほど運ばれにくく、粒が小さいほど遠くまで運ばれやすいというイメージも合わせて持っておくと便利です。

【受験理科専門塾しゅん吉クエスト】:

中学受験理科に特化した完全1対1個別指導の専門塾です。

物理・化学・生物・地学の4分野について、苦手単元のやり直しから志望校対策まで、

一人ひとりの理解度に合わせてカリキュラムを作成し、「理科嫌い」を「理科で点が取れる」に変える指導を行っています。

川の流れと地形の関係

上流:急な坂と深く削られた谷

実験装置をイメージしてみましょう。急な坂道の砂地に、上からホースで水を流すとどうなるでしょうか。

- 水の勢いが強くなり、深い溝がガリガリと削られる(侵食)

- 大きめの石(れき)もゴロゴロ転がりながら運ばれ、小さくなっていく

山のほうに釣りに行ったことがある人は、上流ほど川が深く、石が大きいと感じたことがあるはずです。

これはまさに、流れが速いところで侵食と運搬が強く働いているからです。

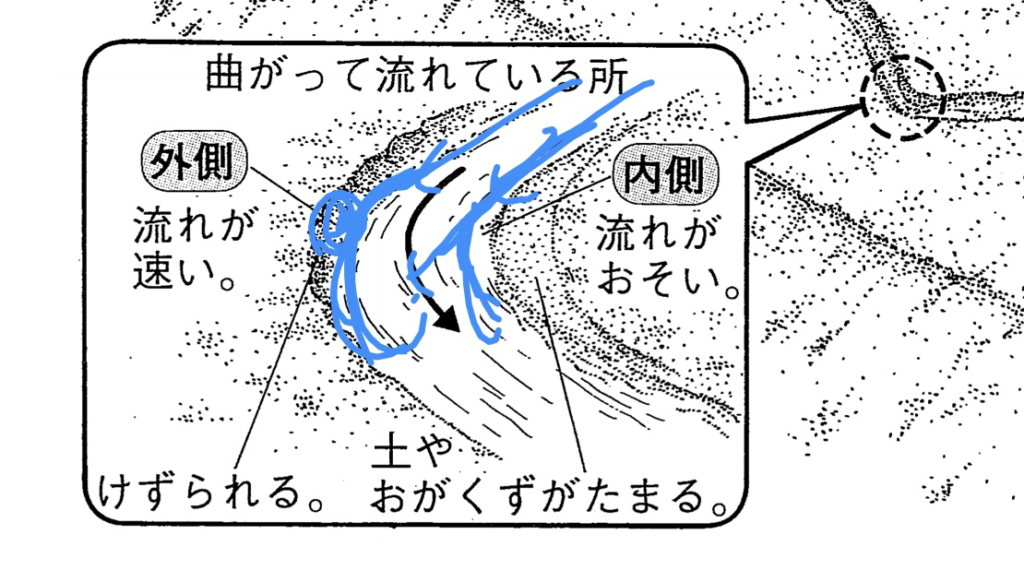

曲がりくねった川:外側と内側の違い

※曲がりくねった川では、外側と内側で流れの速さが大きく異なります。

曲がった川では、外側と内側で流れの速さが違うことが重要なポイントです。

- 外側:

遠心力の影響で水が外側に強くぶつかり、流れが速く深く削られる(侵食が強い) - 内側:

流れがゆるやかになり、砂や泥がたまりやすい(堆積しやすい)

河原でバーベキューをしたときなどに、川の外側が深く、内側が浅くなっている様子を観察してみると、

教科書の図が「当たり前のこと」を言っているだけだと実感できます。

下流・河口付近:堆積と三角州の形成

川が下流に行くほど傾きがゆるくなり、流れもゆっくりになります。

- 流れが速いところでは、砂や小石はどんどん下流へ運ばれる

- 流れがゆるやかなところでは、重力の影響で泥やおがくずが沈殿しやすい

河口付近では、川の水が海の水と混ざり、海水に含まれるイオンの影響で泥がまとまりやすくなり、

さらに堆積が進みやすくなります。こうして、

- 三角州(デルタ)と呼ばれる、土砂が三角形に広がった地形が形成されていきます。

これらも「流れが速いときは運ばれる」「流れが遅くなると沈んで積もる」という当たり前の現象の積み重ねです。

流れる水の働きの学習まとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 粒の分類 | ・粘土(泥):直径約1/16mm以下の細かい粒 ・砂:直径1/16mm〜2mm ・れき(小石):直径2mm以上 |

| 水の三つの働き | ・侵食:水が地面や岩を削る働き ・運搬:削られた砂やれきを運ぶ働き ・堆積:運ばれてきたものが積もる働き |

| 流れの速さと影響 | ・急な坂:流れが速く、川底や岸を深く削る ・緩やかな坂:流れが遅く、泥や砂が沈殿・堆積しやすい |

| 川の外側と内側 | ・外側:遠心力の影響で流れが速く、岸が削られやすい ・内側:流れが遅く、砂や泥が堆積しやすい |

| 自然体験の重要性 | 釣りやバーベキューなどで川辺に行き、実際の川の深さ・流れ・砂利の大きさを観察すると、 教科書の内容を直感的に理解しやすくなります。 |

流れる水の働きに関するクイズ

下のクイズで、学んだ内容を確認してみましょう。

「正解を見る」ボタンを押すと答えが表示され、ボタンは非表示になります。

| 問題 | 選択肢 | 回答 |

|---|---|---|

| 1. 粒の大きさで分類された中で最も小さいものは? | A. 粘土 B. 砂 C. れき D. 石灰 |

|

| 2. 侵食とはどのような働きか? | A. 水が砂を削る B. 水が砂を運ぶ C. 水が砂を溜める D. 水が蒸発する |

|

| 3. れきの直径は何mm以上? | A. 1mm B. 2mm C. 5mm D. 10mm |

|

| 4. 川の外側の流れはどのような特徴がある? | A. 流れが速く削られる B. 流れが遅く堆積する C. 水が溜まる D. 流れが一定 |

|

| 5. 水が緩やかに流れる場所では何が起こる? | A. 水が蒸発する B. 泥や砂が沈殿する C. 水が速く流れる D. 土砂が削られる |

|

| 6. 急な坂での川の特徴は? | A. 流れが速く深く削る B. 流れが遅く泥が溜まる C. 水が停滞する D. 水が蒸発する |

|

| 7. 粘土の直径は? | A. 1mm以下 B. 1/16mm以下 C. 2mm以上 D. 5mm以上 |

|

| 8. 三角州はどのように形成される? | A. 流れが速い場所 B. 流れが緩やかで泥や砂が堆積 C. 山の急斜面 D. 水が蒸発する場所 |

|

| 9. 河川の外側が削られる理由は? | A. 遠心力の影響 B. 流れが遅い C. 地形が平坦 D. 水が濁っている |

|

| 10. 砂の直径は? | A. 1/16mm~2mm B. 2mm~5mm C. 5mm以上 D. 1/32mm以下 |

まとめ:経験と結びつけて「当たり前の現象」として理解しよう

- 粒の大きさによって粘土・砂・れきと名前が変わる。

- 流れる水には侵食・運搬・堆積という3つの働きがある。

- 流れが速い場所では深く削られ、流れが遅い場所では土砂が堆積しやすい。

- 川のカーブでは、外側が速い&削られる、内側が遅い&たまりやすいという違いがある。

- 釣り・キャンプ・バーベキューなどの自然体験と結びつけると、内容を忘れにくくなる。

単なる暗記ではなく、「そりゃそうだよね」と思えるところまでイメージを掘り下げることで、入試の応用問題にも強くなります。

地学分野の出題全体を俯瞰して整理したい人は、全体像はこちら。

しゅん吉クエストで「理科の自然現象」を武器にしよう

川・天気・地形…「なんとなく知ってる」を「点が取れる理解」に。

受験理科専門塾「しゅん吉クエスト」では、動画や実験、身近な例を使いながら、

「流れる水の働き」をはじめとする自然現象をイメージで理解→答案に書ける形まで落とし込んでいきます。

- 地学・物理・化学・生物をバランスよく学べるカリキュラム

- 一問一答ではなく「なぜそうなるか」を重視した解説

- 教室・オンライン対応の完全1対1個別指導

お子さまの現在の状況や志望校に合わせた学習プランもご提案可能です。まずは講座ページをご覧ください。