【理科のコツ】ものの溶け方

読み時間目安:10〜15分

ものの溶け方と溶解度──「溶質・溶媒・溶液」をセットで理解しよう

このページでは、溶質・溶媒・溶液の違いと、溶解度と温度の関係を、

グラフと計算問題・クイズで整理します。言葉の意味があいまいなままにせず、

理科+算数として一緒に身につけていきましょう。

化学分野の中での位置づけや、他の単元とのつながりまで含めて整理したい場合は、化学分野の全体像はこちら。

このページで学べること

- 溶質・溶媒・溶液・溶解の正しい意味

- 溶解度とは何か、どうやってグラフから読み取るか

- 「水の量が変わると溶ける量もどう変わるか」の比例計算

- 入試で狙われる溶解度曲線の読み取り問題の考え方

1. 基本用語と「溶けている」状態

粉が見えず、後ろが透けて見える透明な状態が「溶解している」水溶液です。

粉が底に残っているときは「沈殿」と言います。

まずは言葉の整理から。

- 溶媒: 物質を溶かす側の液体(小・中学ではほとんど水)

- 溶質: 溶媒に溶ける側の物質(例:食塩、ミョウバン、砂糖など)

- 溶液: 溶質と溶媒が混ざったできあがった液体

- 溶解: 粉などの物質が液体の中に細かく分かれて均一に混ざること

アイスがとけて水になるのは融解(固体→液体)。

粉が水の中に混ざりこむのは溶解。

この違いをおさえておくと、問題文の条件が読みやすくなります。

「溶媒=水」「溶質=溶ける粉」「溶液=できあがった液体」を、

具体例(食塩水・砂糖水など)と一緒に口で説明できるようにしておきましょう。

2. 溶解度と溶解度曲線

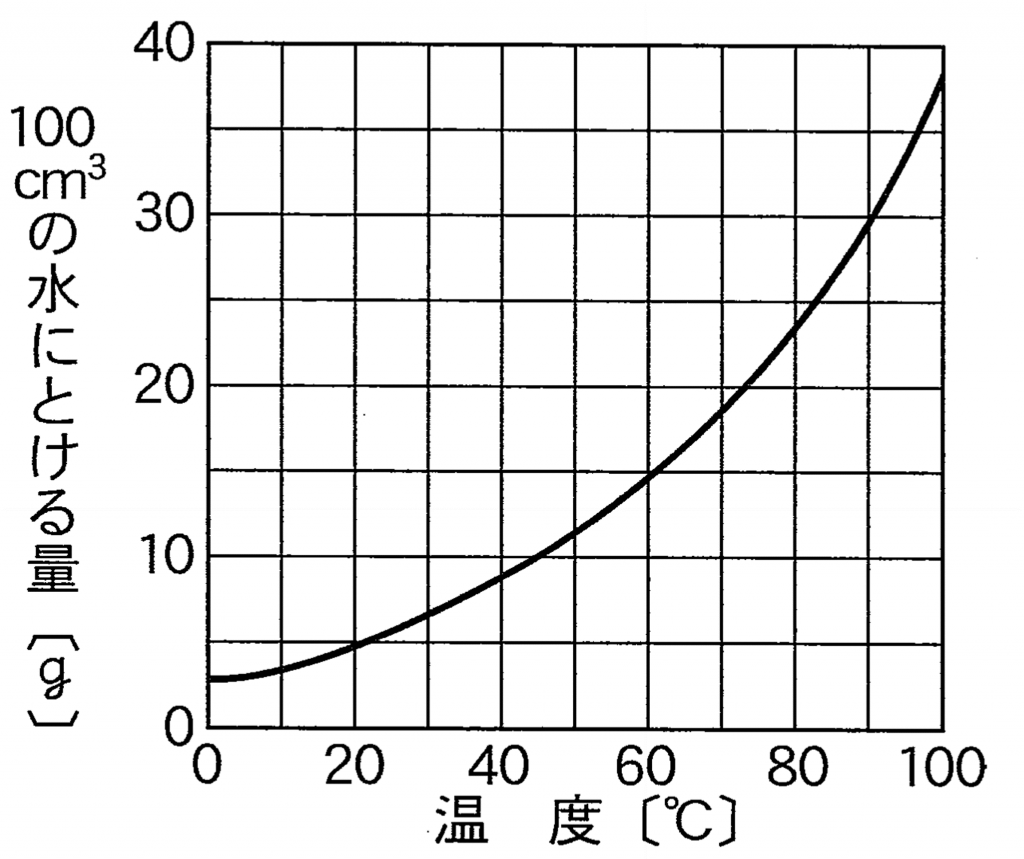

縦軸が溶解度(何gまで溶けるか)、横軸が温度。

ミョウバンや硝酸カリウムなどは、温度が高いほどよく溶ける典型的な例です。

溶解度とは、

「100g(または100cm³)の水に、ある温度で最大何gまで溶けるか」を表した値です。

- 温度が高いほどよく溶ける物質(ミョウバン・硝酸カリウムなど)が多い。

- 一方、食塩は温度を変えても溶解度があまり変わらないタイプ。

- グラフの一点は「その温度での限界ライン」を示す。

例:ある物質が90℃で100cm³の水に30gまで溶けるなら、

31g入れると1gは沈殿して残ります。

溶解度は「温度」で変わるが、水の量との関係は比例になります。

「100cm³で30gなら、200cm³で60g」といった比例計算が入試の定番です。

3. 計算問題の考え方(理科+算数)

代表的な出題パターンは次のようなものです。

- ステップ1: グラフから

「その温度で100cm³の水に最大何g溶けるか」を読み取る。 - ステップ2: 水の量が100cm³でないときは、比例で計算する。

例)90℃で100cm³に30g溶ける ⇒ 200cm³なら 30×2=60g - ステップ3: 実際に入れた量とくらべて、

「全部溶けるか/沈殿が出るか」を判断する。

グラフ・表はヒントのかたまりです。

数値をよく読み取り、比例の考え方をしっかり使えるかどうかが、

この分野で点数を取り切るカギになります。

【受験理科専門塾しゅん吉クエスト】:

中学受験理科に特化した完全1対1個別指導の専門塾です。

物理・化学・生物・地学の4分野について、苦手単元のやり直しから志望校対策まで、

一人ひとりの理解度に合わせてカリキュラムを作成し、「理科嫌い」を「理科で点が取れる」に変える指導を行っています。

まとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 重要用語 |

|

| 溶解度 |

|

| 計算のポイント |

|

| 計算例 | 90℃で100cm³の水にミョウバンが30gまで溶けるとき、 200cm³の水なら 30×2=60g まで溶ける。 それ以上入れた分は沈殿として残る。 |

ものの溶け方・溶解度クイズ

学んだ内容をクイズで確認してみましょう。

「正解を見る」ボタンを押すと答えが表示され、ボタンは非表示になります。

| 問題 | 選択肢 | 回答 |

|---|---|---|

| 1. 溶媒とは何を指しますか? | A. 固体の物質 B. 溶ける物質 C. 溶かす液体 D. 出来上がった液体 |

|

| 2. 溶解とはどの現象を指しますか? | A. 固体が液体になること B. 物質が液体に溶けること C. 液体が蒸発すること D. 固体が固まること |

|

| 3. 溶解度に大きく関係する要因として正しい組み合わせは? | A. 温度のみ B. 圧力のみ C. 温度と溶媒量 D. 液体の色 |

|

| 4. 溶解度曲線は何を示したグラフですか? | A. 液体の色の変化 B. 溶媒の量と溶ける量の関係 C. 温度と溶解度の関係 D. 固体の融点 |

|

| 5. 90℃で100cm³の水に30g溶ける物質があるとき、200cm³の水に溶ける量は? | A. 30g B. 60g C. 90g D. 120g |

|

| 6. 冷たい水で砂糖が溶けにくい主な理由は? | A. 水の色が変わるため B. 温度が低いと溶解度が下がるため C. 溶媒が不足しているため D. 時間が短いため |

|

| 7. 溶質の具体例として正しいものはどれ? | A. 水 B. ミョウバン C. エタノール D. 砂糖水 |

|

| 8. 「溶解度が水の量に比例する」とはどんな関係ですか? | A. 水の量が2倍なら溶ける量も2倍になる B. 水の量が増えても溶ける量は変わらない C. 水の量が増えると溶ける量は半分になる D. 水の量とは無関係 |

|

| 9. 溶解している水溶液の見た目として正しいものは? | A. 濁っている B. 透明で後ろが見える C. 固体が底に沈んでいる D. 必ず黒っぽくなる |

|

| 10. 溶解度の計算問題で、問題文のヒントになる情報として一番重要なのは? | A. 温度と時間 B. 溶質と溶媒の割合(何gが何cm³の水に溶けるか) C. 液体の色 D. 実験器具の種類 |

さいごに:理科の文章題は「言葉+比例」がカギ

ものの溶け方・溶解度は、用語の理解(溶質・溶媒・溶液)と、

比例の計算がセットになった単元です。

- 自分の言葉で「溶質・溶媒・溶液」の例を説明できるか確認する

- 溶解度曲線から100cm³あたりの値を読み取る練習をする

- 「水の量が2倍・3倍」のときの比例計算をスラスラできるようにする

ここまで押さえれば、溶解度の応用問題もぐっと解きやすくなります。

苦手意識がある人は、まず言葉の整理から丁寧にやってみましょう。

受験理科専門塾 しゅん吉クエスト

「溶解度・濃度計算」を得点源にしたい受験生へ

「用語がごちゃごちゃ」「グラフと比例計算でつまずく…」という人向けに、

しゅん吉クエストでは動画+演習プリントで溶解度・濃度分野を徹底攻略します。

単元をまとめて復習したい人・入試前に仕上げたい人におすすめです。