【理科のコツ】固体・液体・気体

固体・液体・気体

今回は「固体」「液体」「気体」物質の三態と呼ばれるものについて話していきます。

物質は通常、固体、液体、気体のいずれかの状態を取ります。固体は、分子や原子が堅く整列している状態です。この状態は、カチンとした感じがあります。液体は、分子や原子が少しゆるやかに動いており、個体同士がくっついたり離れたり、一人になったり集団になったりといった動きが見られます。これはチャパチャパとした状態と表現できます。気体は、分子や原子がほとんど束縛されておらず、自由に飛び回っているような状態です。これは一匹オオカミのようなもので、自由な動きをしています。例として、氷を考えてみましょう。氷は分子が規則的に整列しており、固体のようにビシッと並んでいる状態です。温度が上昇すると、氷は水に変化し、分子の動きが活発になります。これが休み時間のような水の状態です。さらに高い温度でエネルギーを与えると、水は水蒸気として転化し、非常に元気な状態となります。このようなイメージを持つことで、物質の異なる状態を理解しやすくなります。氷が溶けて液体になる事を融解と言います。液体が気体になる事を蒸発と言います。

状態の変身名があったりします。凝縮とか凝固あと一発変化もあります。昇華と呼ばれるやつです。物質が変身する時にエネルギーをもらうみたいな話をしていたと思います。熱の出入りというのがここで生じます。水をぶわっと蒸発させています。水が蒸発していくと、水蒸気になります。湯気が出てこないですか?

さあ皆さん問題です。湯気は固体でしょうか?液体でしょうか?気体でしょうか?固体の訳はないですよね。カチカチの湯気は見た事ないですよね。湯気は実は液体の水なんです。これは水蒸気じゃないの?と思うかも知れないですね。蒸気なんて言ったりもしますしね。水蒸気のイメージが強いですが目に見える水の粒々が飛んできているんです。その水の粒々に白い光が当たって反射しているから雲に見えている訳です。目に見えていないこの部分やかんとかから出てきた入り口の部分超熱いから絶対触っちゃダメです。元気になっている水蒸気なんです。ここの引っ掛けポイントを押さえておいて下さい。

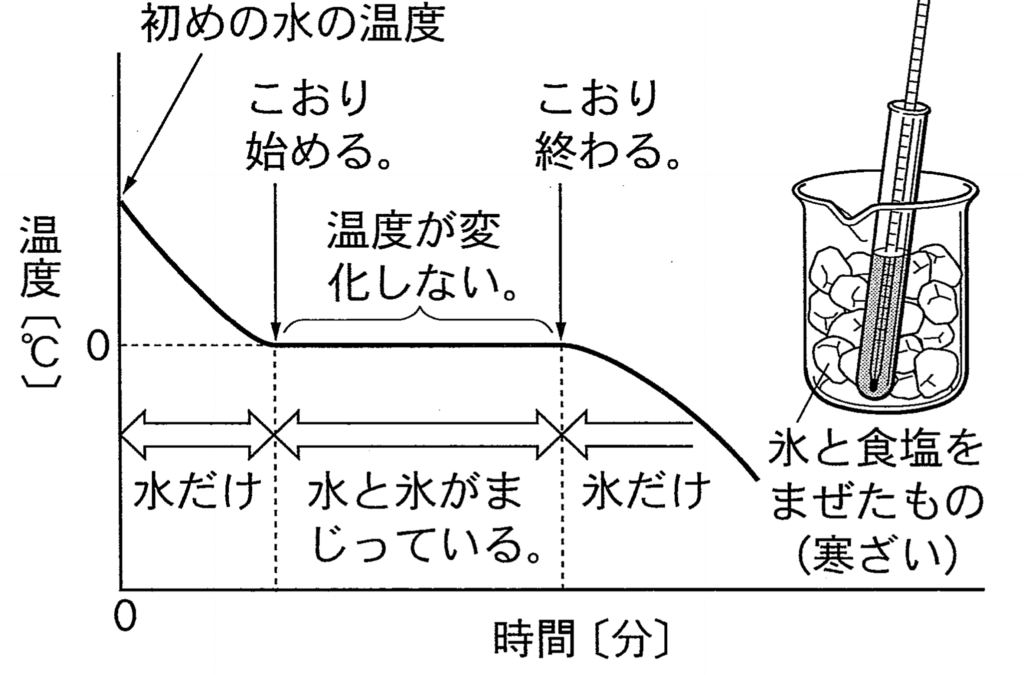

こういった実験を通して固体、液体、気体はなんだ、という知識を問うような問題ももちろんあります。氷にどんどん変化していくという話です。水が0度で凍るのは知っていますか?水は0度でカチンと凍り出します。20度ぐらいの水をどんどん冷凍庫で冷やしていきます。そうすると一旦0度になります。そのまま冷えていかないんです。本当?となると思いますが、温度計で測ってやってみて下さい。氷と水が混在する時がきます。水がどんどん冷えて氷と水が混在している時というのはずっと0度で温度が変化しないんです。水が固まったら、温度が下がっていきます。

ここの部分は過冷却という状態です。高校化学のレベルで言うとこういった内容が出てきます。もちろん小学校の人たちは知らなくていいですが問題文にそういったキーワードがあったりします。過冷却というのが書かれて考察しろみたいな問題に発展してきたりするのである程度中学高校のレベルで聞き覚えがある状態にしておくとお得です。ポイントは、水と氷が混じっている状態では温度が変化しないという事です。このように氷水と変身している時にエネルギーを使っていたりするから温度を下げるのにこのエネルギーが使われないんです。そして有名なのが、この寒ざいという言葉です。氷と食塩が一番有名です。アイスクリームを作った事ありますか?塩と氷を混ぜてこうやって冷やすとめちゃくちゃキンキンに冷やす事が出来るんです。

食塩が水に溶ける時、周りの熱を奪う吸熱反応というのを起こします。より水の温度を下げていくという簡単なお話です。実は高校化学とかでもこのような勉強をします。そういうのに発展したような問題はめちゃくちゃ受験で使われたりします。

ある程度幅広い知識を持って学習していくといいと思います。私の塾で一緒に勉強しよう!

まとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 物質の三態 | – **固体**: 分子が規則正しく整列している – **液体**: 分子が自由に動きつつまとまりを持つ – **気体**: 分子が自由に飛び回る |

| 状態変化 | – 融解: 固体 → 液体 – 蒸発: 液体 → 気体 – 凝固: 液体 → 固体 – 凝縮: 気体 → 液体 – 昇華: 固体 ↔ 気体 |

| 重要概念 | – **水蒸気**: 気体の水、目に見えない – **湯気**: 液体の水の粒 – **氷水の状態**: 氷と水が混在する時、温度は0℃のまま変化しない – **過冷却**: 氷点以下で液体状態が維持される特殊な現象 |

| 吸熱反応 | – 食塩が水に溶ける時、周囲の熱を吸収して温度を下げる |

クイズ

| 問題 | 選択肢 | 正解を見る |

|---|---|---|

| 1. 固体の特徴として正しいものはどれ? | A. 分子が規則正しく並んでいる B. 分子が自由に動き回る C. 分子が完全に静止している D. 分子が個々に分かれている |

|

| 2. 気体の分子の動きは? | A. 規則正しく動く B. 他の分子と結合する C. 自由に飛び回る D. 固定された位置に留まる |

|

| 3. 湯気の正体は何か? | A. 気体の水 B. 液体の水粒 C. 固体の水 D. 気体と固体の混合物 |

|

| 4. 水の融解温度は? | A. -10℃ B. 0℃ C. 20℃ D. 100℃ |

|

| 5. 昇華はどの状態変化を指す? | A. 液体 → 気体 B. 固体 → 気体 C. 液体 → 固体 D. 気体 → 液体 |

|

| 6. 過冷却状態とは? | A. 水が沸騰している状態 B. 氷点以下で液体が維持される状態 C. 水蒸気が凝縮する状態 D. 固体が溶ける状態 |

|

| 7. 食塩を水に溶かす時に発生する反応は? | A. 放熱反応 B. 吸熱反応 C. 化学反応 D. 電解反応 |

|

| 8. 氷と水が混在する時の温度は? | A. -5℃ B. 0℃ C. 10℃ D. 100℃ |

|

| 9. 液体が気体になる現象は? | A. 凝縮 B. 蒸発 C. 凝固 D. 融解 |

|

| 10. 湯気に含まれる物質は? | A. 酸素 B. 二酸化炭素 C. 水の粒 D. 塩素 |