【理科のコツ】月の満ち欠け・日食・月食

読み時間目安:10〜15分

月の満ち欠けと日食・月食──図でイメージして一気に整理しよう

このページでは、月の公転と満ち欠けのしくみ、そして日食・月食の起こり方を、

図解とクイズでていねいに整理します。

「用語だけ暗記」ではなく、位置関係のイメージで理解していきましょう。

天体の問題は「図が描けるか」で得点が決まりますが、地学分野全体の中での位置づけ(気象・地層とのつながり、引っ掛けの出方)を先に押さえると整理が速くなります。地学分野の全体像は、全体像はこちらでまとめています。

このページで学べること

- 月の公転・自転と「同じ面しか見えない」理由

- 新月・満月・上弦・下弦など月の満ち欠けのイメージ

- 日食・月食が起こるときの太陽・地球・月の並び方

- 入試で狙われる「月はどの方角・何時ごろに見えるか」の考え方

1. 月の動きと「常に同じ面が見える」理由

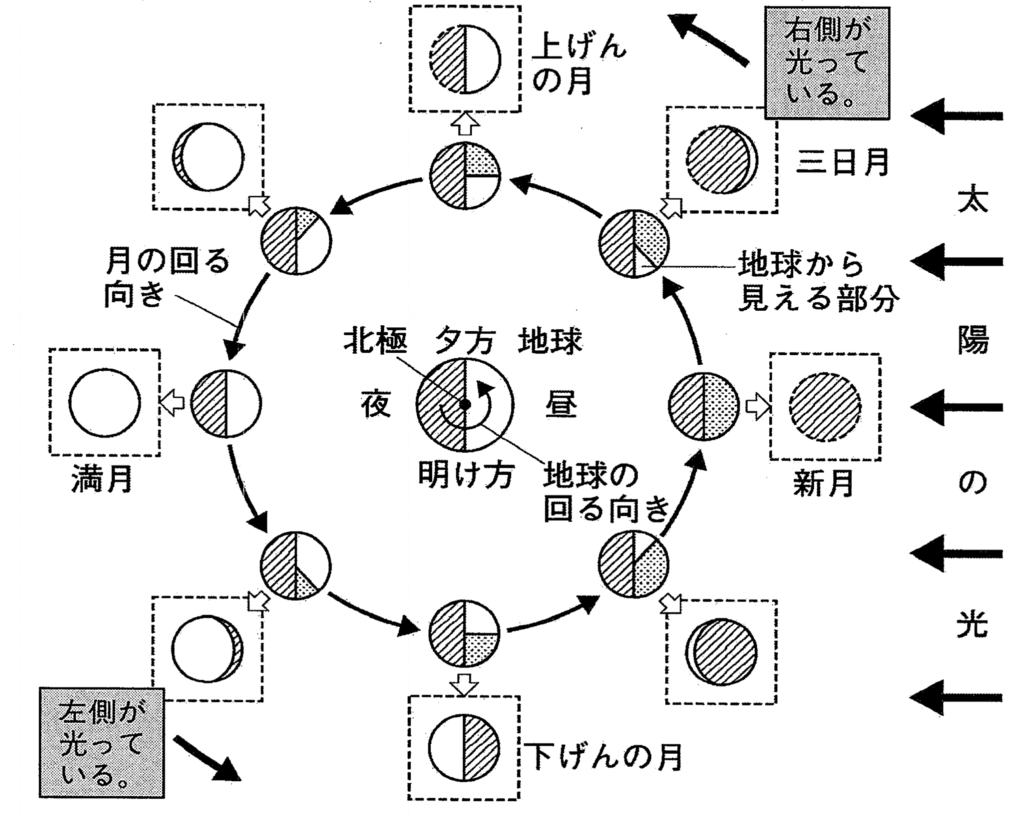

太陽・地球・月の位置関係で、地球から見える月の形(新月・上弦・満月・下弦)が変わります。

月は地球から約38万 km はなれた所を、約27.3日かけて

地球のまわりを公転している衛星です。

- 月は自分でも自転している。

- その自転の周期と公転の周期が同じなので、地球から見ると

いつも同じ面しか見えない。 - 月は自分で光っているわけではなく、太陽の光を反射して光って見える。

つまり、月の形が変わったように見えるのは、

「光っている部分の向き」と「地球から見ている方向」が変わるからです。

月の公転周期は約27.3日、新月から次の新月までは約29.5日(朔望月)。

「公転」と「満ち欠けの周期」がズレる理由は、地球も太陽のまわりを公転しているからです。

2. 月の満ち欠けと名前(新月・上弦・満月・下弦)

- 新月: 太陽と月が地球から見てほぼ同じ方向。月は太陽のまぶしい方向にあり、ほとんど見えない。

- 上弦の月: 新月から約1週間後。右半分が光って見える。

- 満月: 太陽と地球の反対側に月があるとき。

太陽光を全面に受けて、まん丸に見える。 - 下弦の月: 満月から約1週間後。左半分が光って見える。

新月から次の新月までの約29.5日の間に、

形が少しずつ変わりながら満ちて→欠けていきます。

【受験理科専門塾しゅん吉クエスト】:

中学受験理科に特化した完全1対1個別指導の専門塾です。

物理・化学・生物・地学の4分野について、苦手単元のやり直しから志望校対策まで、

一人ひとりの理解度に合わせてカリキュラムを作成し、「理科嫌い」を「理科で点が取れる」に変える指導を行っています。

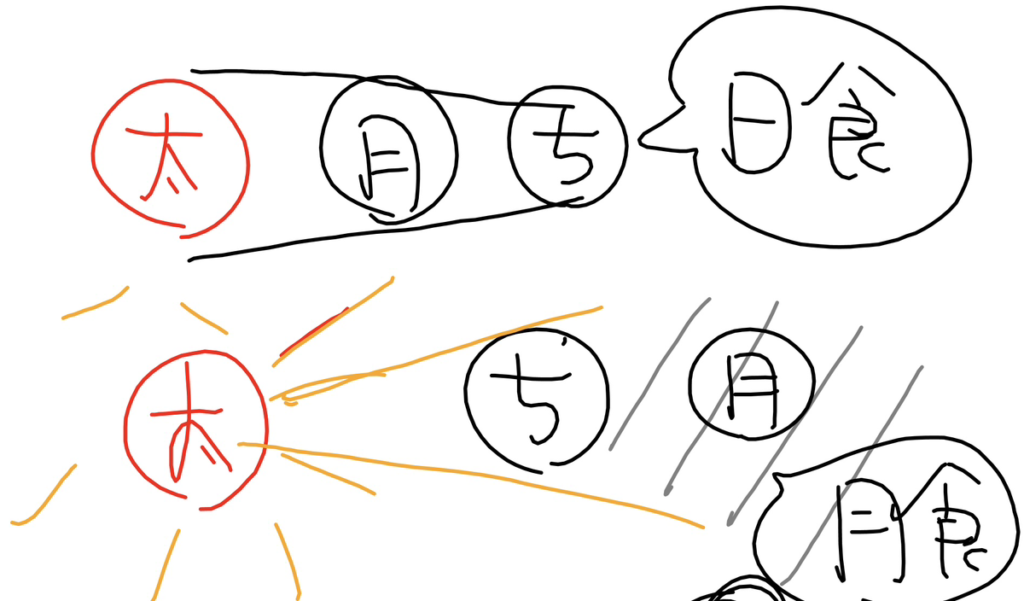

3. 日食と月食──並び順をイメージしよう

日食と月食は、太陽・地球・月の一直線に近い並びで起こります。

「どれが真ん中に来ているか?」がポイントです。

日食

地球から太陽を見ているとき、月が前を横切って太陽を隠す現象です。

- 並び順:太陽 ― 月 ― 地球

- 月が太陽と地球のあいだに入る。

- 月によって太陽が欠けて見える → 「日が食べられる」=日食。

- 月相は必ず新月のときに起こる。

月食

太陽の光で照らされているはずの月が、地球の影に入ることで欠けて見える現象です。

- 並び順:太陽 ― 地球 ― 月

- 月が地球の影の中に入る。

- 本来は満月なのに、地球の影で暗くなる → 月食。

- 月相は必ず満月のときに起こる。

日食は 「太陽を月が隠す」 → 太陽−月−地球、

月食は 「月が地球の影に入る」 → 太陽−地球−月 と覚えておこう。

まとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 月の動き | 月は地球のまわりを約27.3日で公転し、自転も同じ周期で行うため、 地球からはいつも同じ面が見えている。 |

| 満ち欠けの理由 | 月は太陽光を反射して輝いており、 地球から見える位置によって、光っている部分の見え方(形)が変わる。 |

| 新月と満月 | 新月:太陽と月がほぼ同じ方向にあり、地球からはほとんど見えない。 満月:太陽と地球の反対側に月があり、全面が光って見える。 |

| 日食 | 太陽 ― 月 ― 地球の順に並び、月が太陽を隠す現象。 「太陽という日が食べられる」イメージ。月相は新月。 |

| 月食 | 太陽 ― 地球 ― 月の順に並び、月が地球の影に入る現象。 満月の月が、地球の影で暗くなって見える。 |

| 月の名称 | 満月・新月・上弦の月・下弦の月などは、月の位置と形に基づいて名付けられる。 上弦:右半分が光る/下弦:左半分が光る、という向きもセットで覚える。 |

天体(満ち欠け・日食月食)は、地学の中でも「図の向き」「時刻と方角」でミスが出やすい分野です。気象・地層も含めた地学分野全体の引っ掛かりポイントは、全体像はこちらで整理できます。

月の満ち欠けと日食・月食クイズ

学んだ内容をクイズで確認してみましょう。

「正解を見る」ボタンを押すと答えが表示され、ボタンは非表示になります。

| 問題 | 選択肢 | 回答 |

|---|---|---|

| 1. 月の公転周期はおよそ何日ですか? | A. 29.5日 B. 27.3日 C. 30日 D. 28日 |

|

| 2. 月が常に同じ面を地球に向けている理由は? | A. 自転していないから B. 自転と公転の周期が一致しているから C. 地球の引力が強いから D. 月が固定されているから |

|

| 3. 新月が見えにくい主な理由は? | A. 地球の影に隠れるから B. 太陽とほぼ同じ方向にあるから C. 月が地球の裏側にあるから D. 月が自ら光らないから |

|

| 4. 日食が起こるときの月の位置は? | A. 太陽と地球の間 B. 地球と太陽の反対側 C. 地球の影の中 D. 太陽の裏側 |

|

| 5. 月食が起こるとき、月はどこにありますか? | A. 太陽と地球の間 B. 地球と太陽の反対側 C. 地球の影の中 D. 太陽の裏側 |

|

| 6. 上弦の月の特徴として正しいものは? | A. 左半分が光っている B. 右半分が光っている C. 全部光っている D. 見えない |

|

| 7. 満月が南中する時刻はどれですか?(だいたいの目安) | A. 午前6時ごろ B. 正午ごろ C. 午後6時ごろ D. 午前0時ごろ |

|

| 8. 日食が起こる月相として正しいものは? | A. 新月 B. 満月 C. 上弦の月 D. 下弦の月 |

|

| 9. 月食が起こる月相として正しいものは? | A. 新月 B. 満月 C. 上弦の月 D. 下弦の月 |

|

| 10. 月の公転周期が27.3日なのに、満ち欠けの周期が約29.5日になる理由は? | A. 地球も太陽のまわりを公転しているから B. 月が少しずつ遠ざかっているから C. 月の軌道が楕円形だから D. 太陽の影響が強いから |

さいごに:位置関係を「図で言える」ようにしよう

月の満ち欠けや日食・月食は、「太陽・地球・月の位置関係」さえつかめば、

覚える量はぐっと減ります。図を使って

「このとき月はどこ?」「どの方角・何時ごろ見える?」と説明できるか、口で言って確認してみましょう。

- 丸い紙で太陽・地球・月の模型を作り、実際に動かしてみる

- 教科書や問題集の図を、自分で描き直してみる

- 今日の空で「今の月はどのあたりにある?」と考えながら観察する

夜空を見ながら仕組みを考えられるようになると、天体の問題がぐっと楽しくなります。

天体は「地学分野の一部」としてまとめて押さえると、用語や時刻・方角の整理が崩れにくくなります。地学分野の頻出ポイントと全体像は、全体像はこちらで確認できます。

受験理科専門塾 しゅん吉クエスト

天体・地学分野を得点源にしたい受験生へ

「月の満ち欠けや日食・月食の図が苦手」「位置関係の問題になると手が止まる…」

そんな悩みを、しゅん吉クエストの授業で図解と実験ベースで解消していきます。

天体だけでなく、気象・地層など地学分野をまとめて鍛えたい人におすすめです。