【理科のコツ】太陽と1年の動きと南中高度

今日は太陽と1年の動き、そして南中高度について話していきます。太陽の1年の動きの事を年周運動と言ったりします。そういったキーワードとかも覚えて下さい。今回は南中高度の求め方という所も紹介しようかなと思います。まず、そもそも地球が回っているのは皆さんご存知ですか?何で分かったの?凄いですね。あんまり回っている事は感じないですけどね。それと、太陽の周りを地球は回っています。知っていましたか?何で知っているんですか?宇宙人なんですか?普通は知らないですよね。

実は太陽の周りを地球は回っていて、それの事を公転と言います。それと、自分でも回っているので、これを自転と言います。だから自転と公転というのをしっかり区別して下さい。皆、地球儀とか持っていますか?

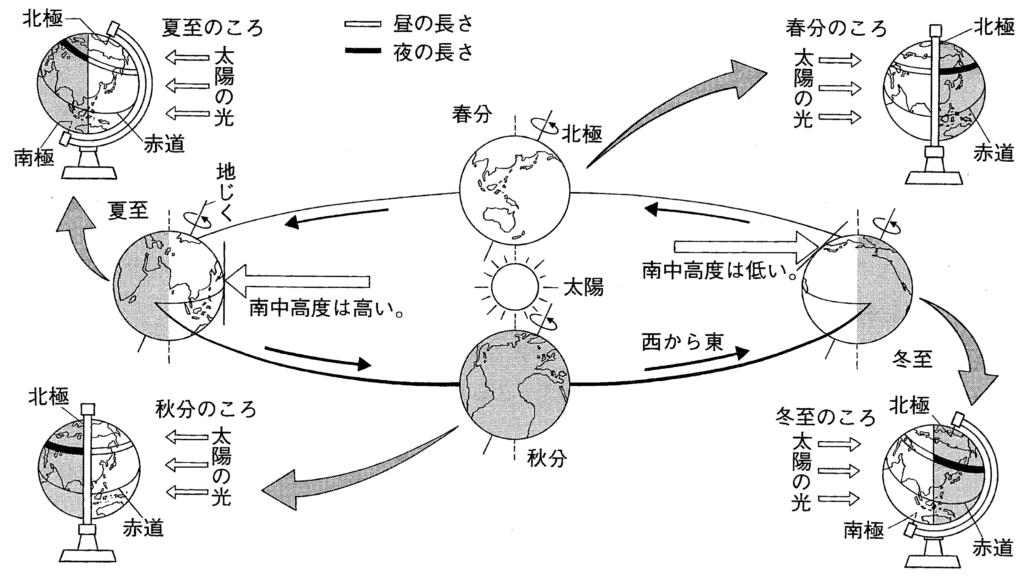

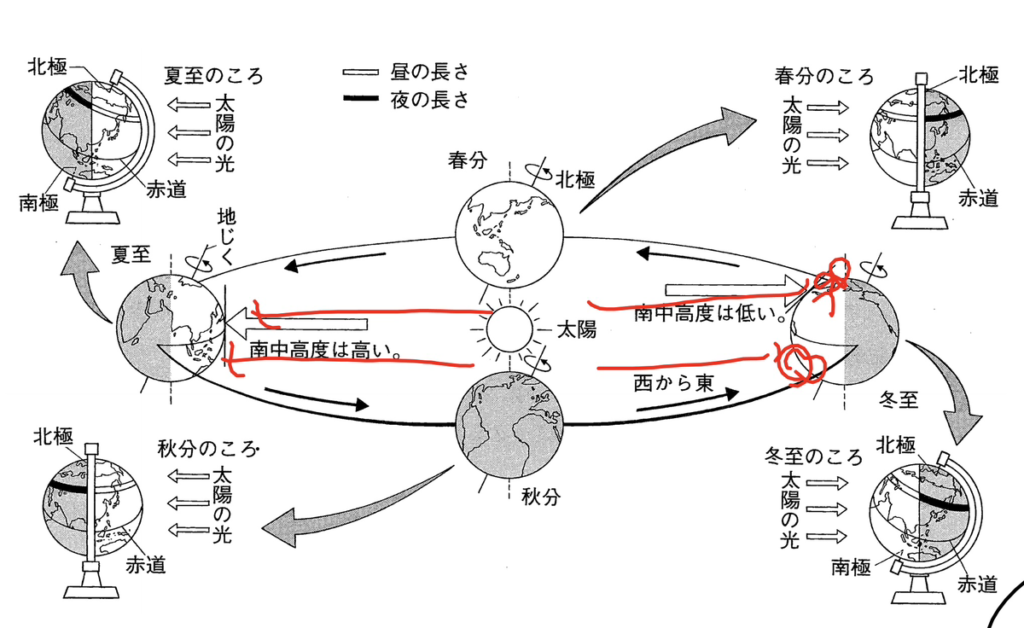

ちょっと面白いのが、ここの図にあるよう地球儀ってちょっと傾いていないですか?あれは別に欠陥品という事ではないです。何でかというと、実は公転して回っている面に対して、ちょっと傾きながら回っています。

地軸と言いますが、この軸が公転面に対して【23.4°】傾いています。そのせいで太陽に近付いてくる時、斜めになっているから太陽に近付いてアチチっていう時もあれば、反対側に太陽が来た時は太陽からちょっと離れるから、南半球は熱々だけど北半球は寒々となります。地軸が傾いているせいで、春夏秋冬という四季があります。そういった図になっています。

冬至のときあくまで北半球、うちらが住んでいる地球を真ん中に分けた時の北側というのは仰け反っているから、太陽の光が南半球の方が近いんです。だからオーストラリアとかの人たちは夏です。そしてうちらはハッピーメリークリスマスとなります。それに対して夏至は逆に言うと、北半球の方が夏です。暑いな、と言っている時にオーストリアとか南半球の人は寒い、と言っているような状態です。じゃあその中間である春分、秋分と呼ばれる春と秋の昼と夜がぴったり同じ日、同じ長さになる日というのはどっちも同じ太陽の当たり具合だから、暖かさが変わらないよねという状況です。なんとなくこの図が理解出来ますか?

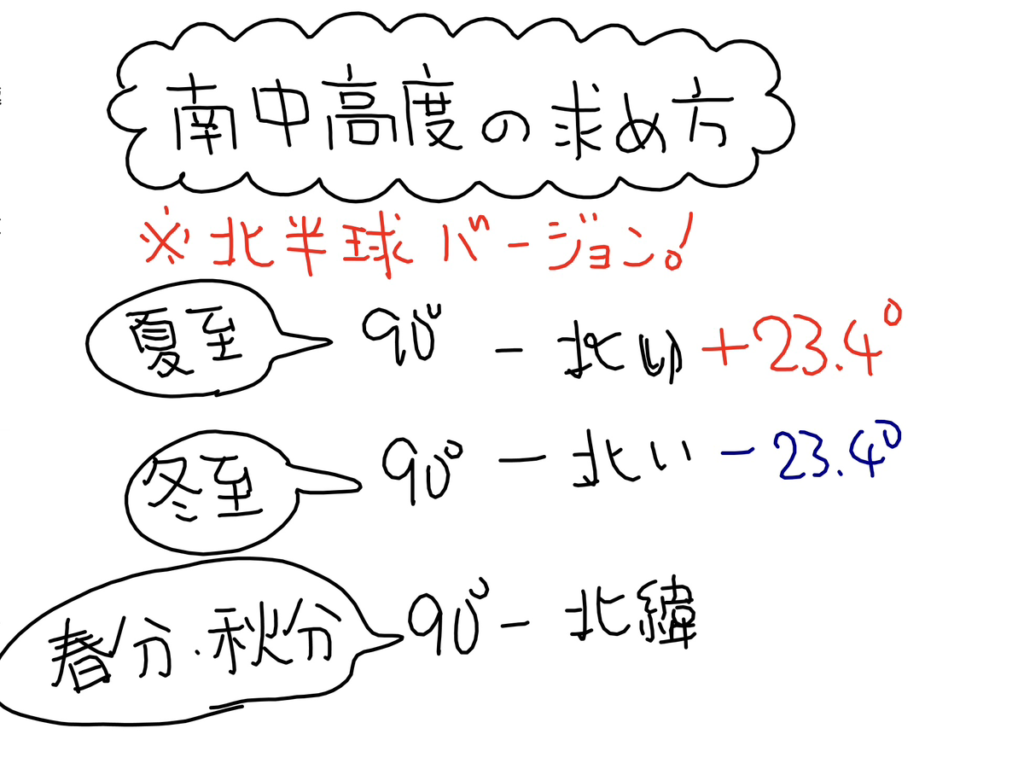

こういう図を使って南中高度、いわゆる太陽が南に来た時にどれぐらいの角度にあるのか、というのを計算する問題がよく出題されます。聞いた事ありますか?南中高度は真南に天体が来たら南中していると言います。友達が真南にいたら、お前南中しているな、と言ってもいいです。出来れば天体だけどね。友達が空中に浮いていたとしたら、お前南中しているね、と言ってあげて下さい。地面に対して首を上げて、太陽が眩しい!というこの角度です。この角度を南中高度と言います。という事は、夏とかは太陽結構上の方にいます。だから凄い日があたっているから熱々です。南中高度は大きいです。だけど、冬の時とかは太陽の高度が低いから全然南中高度が小さいです。これをどうやって計算するか、です。北半球バージョンの公式だけ紹介します。

夏至、さっき言った夏の暑い時は南中高度が凄く高いですまず春分、秋分からいきます。凄い簡単です。90°から自分の住んでいる所の緯度です。観測している緯度です。あくまで北半球だから、北緯という言い方をしておきます。【90°引く北緯】です。これは問題文にも書いてきます。南緯が出てきたらどうするんですか?という質問に対しては、塾に来たら教えます。

という事で、基本的には北緯ばっかりです。90°引く北緯、以上です。意外とちょろいです。だから冬至の場合とか夏至の場合も、90°引く北緯、という事です。ええ、同じ?同じじゃないんです。傾いているので、夏至の場合はそこに23.4°プラスして下さい。冬至の場合はそこから23.4°引いて下さい。それだけです。ちょろくないですか?夏至という熱々の日は90°から北緯を引いてそれに23.4°を足します。冬至の場合は、引いてちょっと低くなります。春分、秋分の時がノーマルバージョンみたいなものです。じゃあ、8月5日とか11月7日のどうでもない日の南中高度はどうやって求めるのか、という事ですが、出ません。安心して下さい。テストに出るのは夏至、冬至、春分、秋分の四日のみです。もちろん南半球にしてわざとこんがらがらせるみたいな問題とかも世の中的には存在しています。なので、そういった数学的な知識も必要になってきます。

という事で皆さんスマホばっかりいじりすぎて首がストレートネックになっていると太陽の南中高度、この首上がらなくなってきます。そんなにゲームばっかりしていないで自然を満喫しながらここの分野を勉強していくように頑張って下さい。