【理科のコツ】星の動き

今回は星の動きについて話していきます。

星は動いているんですか?と思うかも知れないです。もちろん、動いている星もいっぱいあります。ですが、基本的には遠くにい過ぎて動いていないように見えています。新幹線とかに乗っていて、手前の景色ってビュンッビュンッって動いてないですか?遠くに見える富士山はあんま動いてないように見えると思います。だから、こういう天体くんたちというのも、地球の近くにある星は結構動いているように見えるけど、光のスピードで数万年掛かったりするような場所の星とかもあるから、全然動いてないように見えています。基本的には地球が動いている所為で動いて見えています。

今、僕は回りました。今、皆の事が動いて見えました。僕は今、壁が見えていて、それからこう動いて見えています。こっちが動いているから周りが動いて見えるという仕組みです。何となく分かってはいるけどちょっとこんがらがる所です。なので、基本的には僕たちは自己中で考えましょう。地球は動いていないんだと、お前たちが動いているというふうに捉えてあげると、もの凄い分かりやすいという図です。

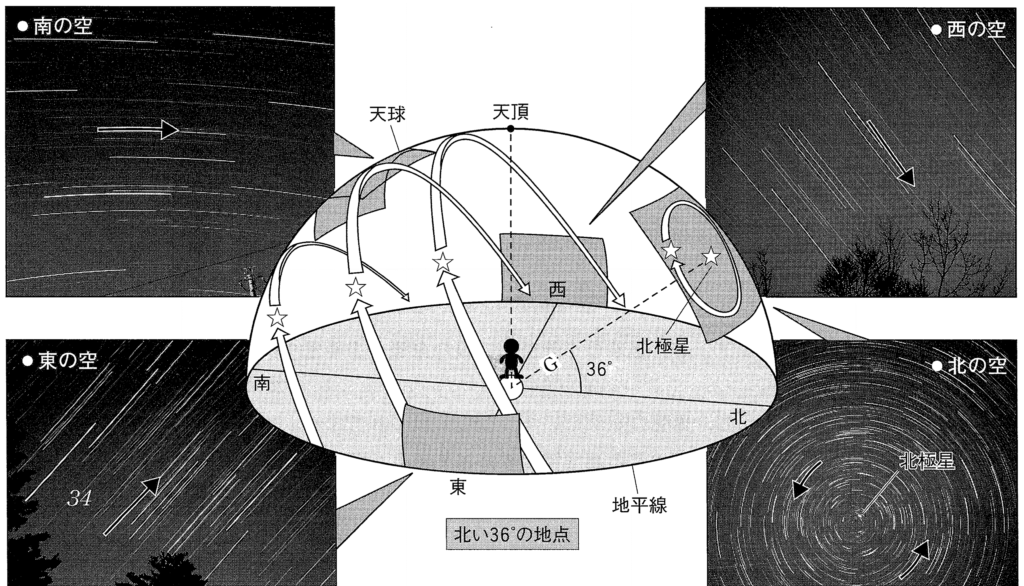

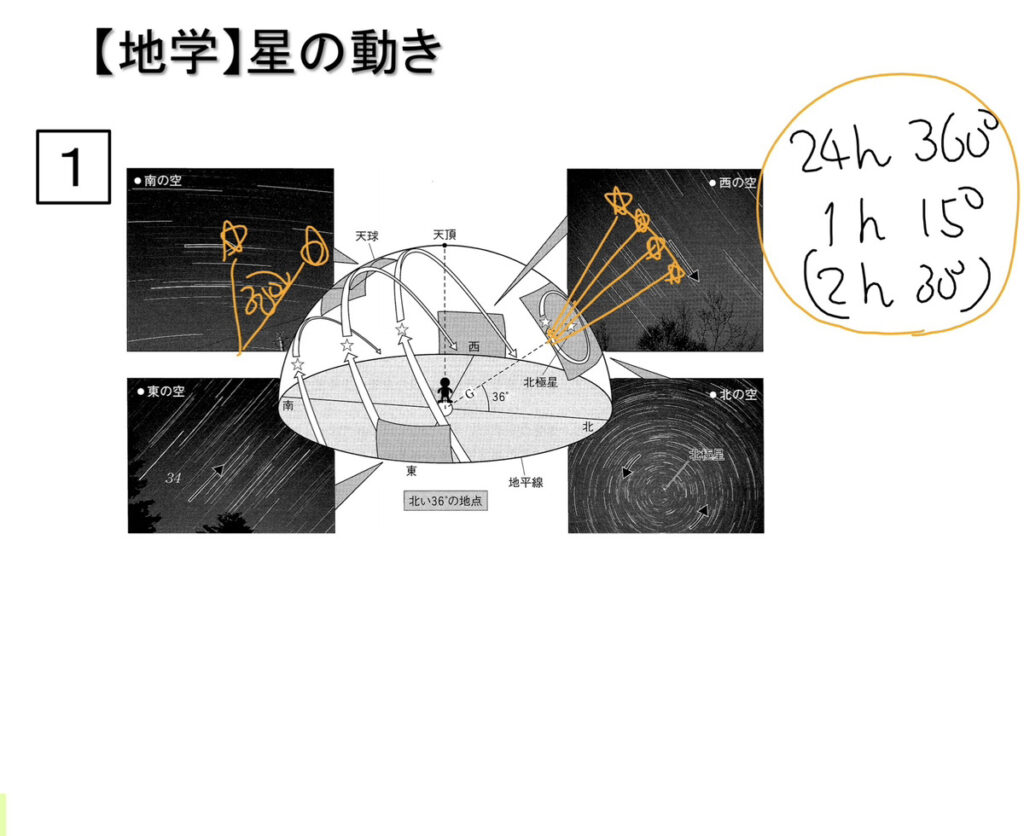

こういうドーム状の、プラネタリウムみたいな感じのこの道具の事を天球と言います。私たちが突っ立っている頭の所が天頂と言っています。「先生、僕が立っている場所と誰々くんが立っている場所が違うんですけど」というのは観測地点によります。だから、今回のこの図は北緯36°地点の図になっているのでご了承下さい。僕は北緯40°に住んでいるんだ、とかそういうクレームは一切受け付けません。

もちろん赤道上で観測するのと、南半球で観測するのでももちろん星の動きは変わってきます。大体日本で受験していく上では北半球の北緯36°あたりの例でテスト出てくるからご安心下さい。

という事で、地面があります。基本的に東西南北となっています。その時に地球には丸くて地軸という串が刺さっています。実際こんな串はないですが、ここを中心にくるくるくるくる回転しています。

実際に今皆さん回ってみましょう。その時に回ったら目が回らないですか?周りの景色が動きます。だけど、真上を見ながら回転していたら、真上の景色は動かなくないですか?回転しているこの軸のポイントは動いてないように見えるんです。面白いのが、たまたま北の先っちょの方に星があったんです。だから、『北極星』と名前が付けられています。北極の方にある星だからです。南極星もあるんですか?と思うかも知れないですが、南極星はないです。北極には星があったけど、南極には星はなかったんです。そんなもので、南半球の人は勉強しづらいんです。

という事で、北半球に生まれた皆は凄く勉強しやすい所に生まれました。だからこの北極星を中心に、さも天体が回転して動いて見えるよね、という事です。東の空が出てきて南がこうでに西がこうでなんてのは結構知っている人が多いです。だけど、北半球がこのように反時計回りになるのは理解出来ていない人が多いです。

僕は今、南を見ていると思って下さい。皆は僕の北を見ています。僕にとっての北は後ろの画面です。東から天体は昇ってきます。そして南の空を通過して、西に沈みます。実際は僕が回っているんですが、止まっているとして、東から昇って西に沈むです。皆から見てどうですか?反時計回りですか?だから、北半球、この北極星を中心にこういうふうに回っているという仕組みです。

理解出来ましたか?厄介ですよね。南の空こっち側に東から西にいきますって思っているけど、皆が北を見てくれると、反時計回りになります。これをちょっと理解して欲しい所です。まずこういうのが星の動きです。しかも、24時間で360°一周くるりんって回転する訳だから、1時間15°です。よく2時間30°何ていうのが目安としては出てきます。1時間15°ずつ動いて24時間で360°です。だから、南の空にあった星というのは、2時間後には30°動きます。

こんなノリです。これがポイントです。もう1個、天体のややこしい所がこちらです。

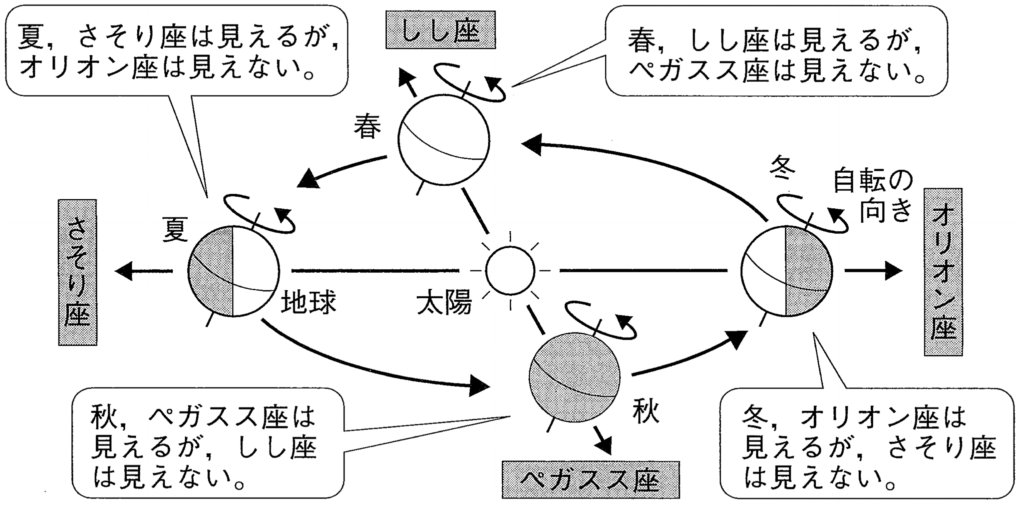

今自転してくるくる回っていましたよね?要は1日の動きで喋っていました。1日1日ずーっと星を見続けるとこう動いて、1時間15°傾いていくという話です。これが1年越しの話でいくと、前回とか前の動画に春夏秋冬という事で地軸が傾いた状態で地球は太陽の周りを公転しています。そうすると、太陽の周りを公転しているから、太陽のこっち側を通過した時、そっち側に星空が見えますよね?

おうちの部屋でいいんですが、テーブルを置いてテーブルの周りをぐるぐる回ってみて下さい。

皆の家具配置は知らないですが、このテーブルの周りのこっちに来た瞬間はあっちの台所が見えるとかこっち側に来たら、テレビが見えるとかテーブルのこっち側に来たら玄関の扉が見えるとかいわゆる太陽の周りを回っているから、秋の場合はペガスス座(ペガサスじゃないです。)ペガスス座という星座がこの辺にありますが、それが夜になると見えます。だから、春の人はペガスス座が絶対見えないです。だって太陽のせいで見えないです。逆に言うと、秋の人はあっち側にある獅子座は見えません。冬の場合はオリオン座という有名な星座が見えます。だけど夏には絶対オリオン座は見えないです。

このように、1年越しの動きの所為で、見える見えない星座が出てきます。これが年周運動です。1日の動きと1年の動きです。ここが小学生の皆が混乱している所です。と言うか悪い大人たちは混乱させようとしてきます。という事で、簡単に書きます。

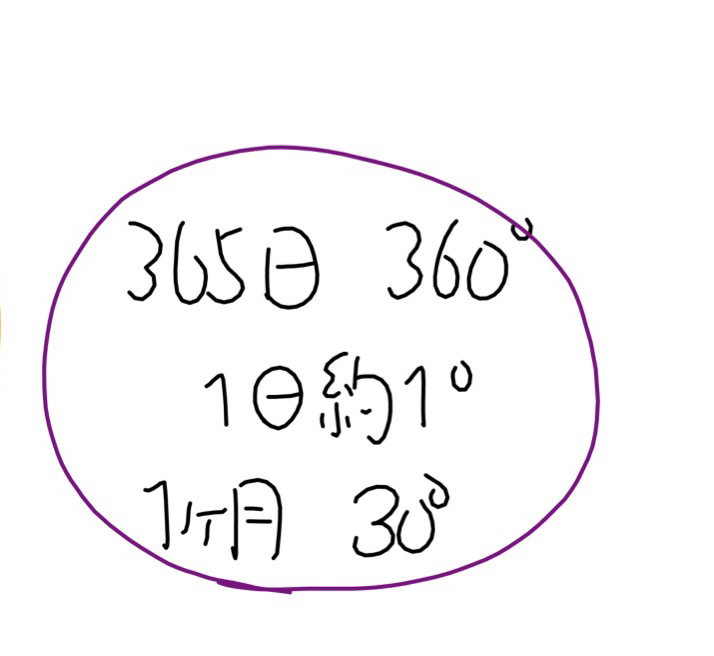

365日という1年掛けて360°公転してくるくる回る訳だから、大体約1日約1度ズレて見えないですか?という事は、30日、すなわち1ヶ月で30°動くように見えませんか?これが1年掛けた動きです。ここがちょっとややこしい所です。

毎日ずっと夕方の6時にここに星があるなーと見ています。だけど、1日経つと少しずれて、もう1日経つとまたずれます。夕方6時にずーっと星を観測していたら、こうなります。そして、1ヶ月後には30°動くみたいなお話です。ここが1日の動きで動いた動きなのか、1年掛けて動いた動きなのかによって話が変わってきます。もちろん色んなパターンの問題が出てきます、この辺のややこしい計算系は私がレッスンします。なんとなく今地球が回って動いている所為で、その他の周りの景色がこうやって変わって見えるんだ、という事だけ覚えておくといいかなと思います。という事で皆さんも自転車とかを漕ぎながら周りの景色を見て、こんなふうに動いているというのを意識してみるといいでしょう。この天体の分野、頑張って下さい☆

星の動きに関するまとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 天球と天頂 | 天体が投影されるドーム状の空を天球、観測者の真上を天頂という。 |

| 北極星 | 地軸の延長線上にあり、動かないように見える星。 |

| 星の1日の動き |

– 地球の自転により、天体は1時間で約15°動いて見える。 – 北半球では北極星を中心に反時計回りに動いて見える。 |

| 星の1年の動き |

– 地球の公転により、星座の見える位置が1日で約1°、1ヶ月で約30°変わる。 – 見える星座は季節によって異なる(例: 夏はオリオン座が見えない)。 |

| 東から昇り西に沈む | 天体は地球の自転のため、東から昇り西に沈むように見える。 |

| 年周運動 | 地球の公転に伴う天体の見える位置の変化。 |

星の動きに関するクイズ

| 問題 | 選択肢 | 回答 |

|---|---|---|

| 1. 天球とは何を指しますか? |

A. 星の集合体 B. 天体が投影される空のドーム C. 地球の中心 D. 宇宙全体 |

B. 天体が投影される空のドーム |

| 2. 北極星が動かないように見える理由は? |

A. 地球の自転と公転の中心にあるから B. 地軸の延長線上にあるから C. 北半球にしかないから D. 他の星より遠いから |

B. 地軸の延長線上にあるから |

| 3. 星が1時間で動いて見える角度は? |

A. 10° B. 15° C. 20° D. 30° |

B. 15° |

| 4. 北半球では星はどの方向に回転して見えますか? |

A. 時計回り B. 反時計回り C. 上下運動 D. 左右運動 |

B. 反時計回り |

| 5. 星座が季節ごとに異なる理由は? |

A. 地球の自転 B. 地球の公転 C. 太陽の自転 D. 月の公転 |

B. 地球の公転 |

| 6. 年周運動とは何ですか? |

A. 地球の1日の回転 B. 地球の1年の公転による星座の見える位置の変化 C. 太陽の運動 D. 月の周期的な動き |

B. 地球の1年の公転による星座の見える位置の変化 |

| 7. 1日で星座がずれる角度は? |

A. 約0.5° B. 約1° C. 約5° D. 約10° |

B. 約1° |

| 8. 春にオリオン座が見えない理由は? |

A. 地軸が傾いているから B. 太陽の光に隠れて見えないから C. 地球が自転しているから D. 星自体が動いているから |

B. 太陽の光に隠れて見えないから |

| 9. 星が東から昇り西に沈むのはなぜですか? |

A. 地球の自転 B. 地球の公転 C. 月の公転 D. 太陽の動き |

A. 地球の自転 |

| 10. 1ヶ月で星座が動いて見える角度は? |

A. 約10° B. 約15° C. 約30° D. 約60° |

C. 約30° |