【理科のコツ】プランクトンの観察

今回はプランクトンの観察について話していきます。プランクトンは聞いた事ありますか?有名な歌手の人じゃないです(笑)違います。プランクトンです。

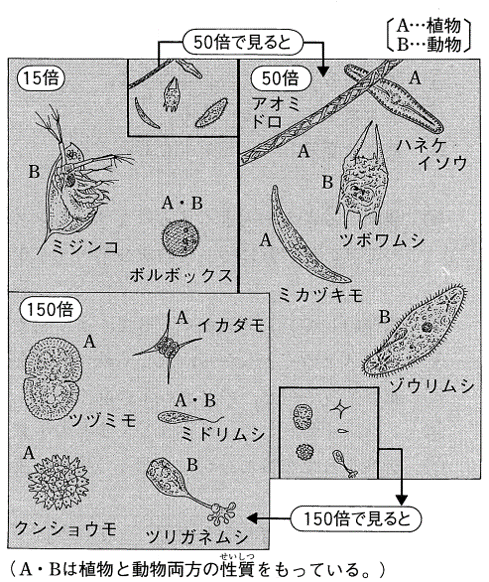

プランクトンは水の中とかそんな所に、こういった微生物と言って凄いちっちゃい生き物たちです。もちろん肉眼でも動いて見えるのもいますが、基本的には150倍ぐらいの倍率に跳ね上げて見ないと見られないような凄いちっちゃい生き物たちです。その中でまず押さえて欲しいのは、動物性プランクトンと植物プランクトンと言って、植物系のプランクトンと動物系のプランクトンがあります。A、Bと書いてグループ分けされています。ボルボックスに関しては両方の性質を持っています。細胞群体と言って、細胞がいっぱい集まっています。

一番有名なのはミジンコです。これは超有名です。自分で泳いだりしているのが見えます。自分で動くからまさに動物性のプランクトンです。

それに対してアオミドロを知っていますか?釣り針とかによく引っ掛かるあの緑色のやつです。アオミドロとかというのはまさに植物性のプランクトンで、ただ水の中で浮遊しているだけです。他にもミカヅキモとかゾウリムシとかこの辺はプランクトン界の凄い有名な方々なので、是非覚えてあげて下さい。皆も聞いた事あると思うけど見たいよー!って人いっぱいいると思います。そんな時にはこちら!

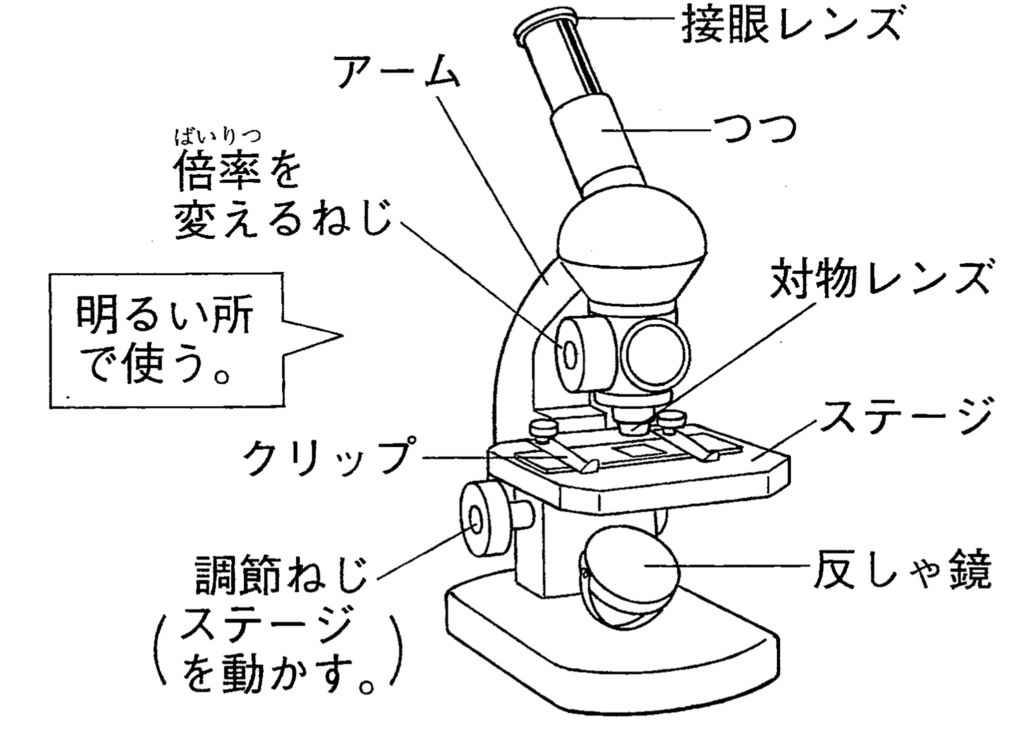

顕微鏡を準備しましょう。顕微鏡の使い方はよくテストに狙われるから、是非覚えて欲しいです。今回、接眼レンズと対物レンズだけはチェックしておきましょう。逆に言ったら、レンズを二つ準備すれば自分たちで顕微鏡を作れます。昔の人たちもビー玉みたいなのとレンズで作って、自作の顕微鏡を作って遊んでいました。

対物レンズは物体に対してのものです。ここにその微生物を置きます。このステージと言うこの場所にプレパラートをセッティングして、ここで観察します。だから物体に対して見るレンズだから、対物レンズです。こっちは目をくっ付けるレンズだから、接眼レンズと言います。セッティングする時にどっちからセッティングするか分かりますか?接眼レンズからセッティングしていきます。対物レンズを先に挿し込んでいくとここからゴミが入ってきます。まず上の接眼レンズから挿して、そのあと対物レンズを挿すセッティングの仕方になります。掃除する時も上から掃除をして、下を掃除しないですか?下を掃除して綺麗にして上を掃除してゴミが落ちてきたら最悪ですよね。そういう事です。接眼レンズ、対物レンズのこの順番でセッティングしていきます。

こんな感じで一応理屈のあるような所というのはよく問題に狙われるので押さえておいて下さい。なので、水をすくってたらしてみたら、顕微鏡を使って微生物くんたちの観察出来るので是非見てみて下さい。結構なスピードで動物性のプランクトンたちは動き回るので、そういった移動距離とか早さ系の計算になっているような問題もたまに出てきます。なので、目に見えないからって無視するんではなくて、こういったちっちゃい生き物たちに実は支えられて僕たちは生活しているので、こちらも興味をもって学習していくように頑張って下さい!

プランクトンの観察についてのまとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| プランクトンとは | – 水中に生息する小さな微生物 – 150倍程度の倍率で観察可能 – 動物性プランクトンと植物性プランクトンに分類 |

| 動物性プランクトン | – 自ら動く性質を持つ – ミジンコやゾウリムシが代表例 |

| 植物性プランクトン | – 光合成を行い水中を浮遊 – アオミドロやミカヅキモが代表例 |

| 顕微鏡の使い方 | – 接眼レンズを先にセットし、次に対物レンズをセット – 対物レンズは観察対象物を拡大するレンズ – プレパラートをステージに置いて観察 |

| 観察のポイント | – 顕微鏡を清潔に保ち、順序通りにセットする – 動物性プランクトンの動きの速さや移動距離も観察対象 |

クイズ

| 問題 | 選択肢 | 正解を見る |

|---|---|---|

| 1. プランクトンを観察するのに必要な倍率は? | A. 10倍 B. 50倍 C. 150倍 D. 1000倍 |

|

| 2. ミジンコはどの種類のプランクトンに分類されますか? | A. 植物性プランクトン B. 動物性プランクトン C. 両方 D. どちらでもない |

|

| 3. アオミドロは何を行いますか? | A. 自ら動く B. 光合成を行う C. 動物を捕食する D. 水を浄化する |

|

| 4. 顕微鏡のセットで先に取り付けるレンズは? | A. 対物レンズ B. 接眼レンズ C. 両方同時 D. 順序は関係ない |

|

| 5. プレパラートを置く顕微鏡の部分は? | A. ステージ B. 接眼レンズ C. 対物レンズ D. 反射鏡 |

|

| 6. ボルボックスはどの性質を持ちますか? | A. 植物性のみ B. 動物性のみ C. 両方 D. どちらでもない |

|

| 7. 顕微鏡のレンズが2つ必要な理由は? | A. 同時に観察するため B. 視野を広げるため C. 拡大倍率を高めるため D. 光を反射するため |

|

| 8. 植物性プランクトンが持つ主な役割は? | A. 捕食 B. 光合成 C. 酸素の供給 D. BとC |

|

| 9. ゾウリムシが属するグループは? | A. 植物性プランクトン B. 動物性プランクトン C. 両方 D. どちらでもない |

|

| 10. 顕微鏡で観察するために必要な準備は? | A. レンズを清掃する B. プレパラートを準備する C. 接眼レンズと対物レンズをセットする D. 全て |