【理科のコツ】季節と天気

テーマ:天気の観測と気団・四季

天気の観測と4つの気団──日本の天気と四季のしくみをまとめて理解しよう

「天気は西から変わる」「日本海側は大雪」「日本の夏は高温多湿でジメジメ」──

こうした天気の特徴は、偏西風・日本の地形・4つの気団が組み合わさって生まれています。

このページでは、動画とあわせて、気団・前線・気圧配置を中学入試レベルで分かりやすく整理します。

天気・気団・前線は、地学分野の中で「どこで引っ掛かりやすいか」をまとめて押さえると、用語暗記が一気にラクになります。地学分野の全体像は、全体像はこちらで整理しています。

動画で学ぶ:天気の観測と気団

まずは動画で全体のイメージをつかみ、そのあと本文の解説・まとめ・クイズで知識を定着させていきましょう。

1. 天気はなぜ「西から東へ」と変わるのか?──偏西風のはたらき

日常生活の中で「西の空が晴れているから、明日も晴れそうだね」といった会話を耳にすることがあります。

これは、北半球の中緯度に吹く『偏西風(へんせいふう)』の影響です。

偏西風のポイント

- 北半球の中緯度では、西から東へ向かう強い風が一年中吹いている。

- この風を偏西風と呼び、上空で気圧や雲を動かしている。

- 偏西風の原因の一つが、地球が自転していること。

- 雲や低気圧・高気圧も西から東へ移動するため、天気は西から変わることが多い。

「天気は西から」という合言葉は、入試でも使える重要キーワードです。

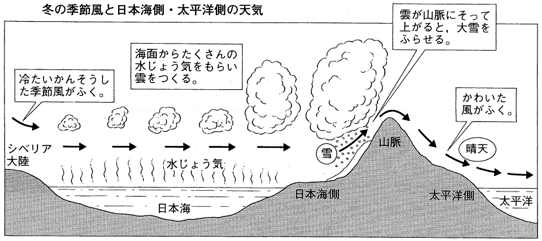

2. 日本の地形と日本海側の大雪──山地が「雪だまり」をつくる

日本は世界でも有数の多雪地域です。特に新潟・富山など日本海側では、何メートルもの雪が積もることがあります。

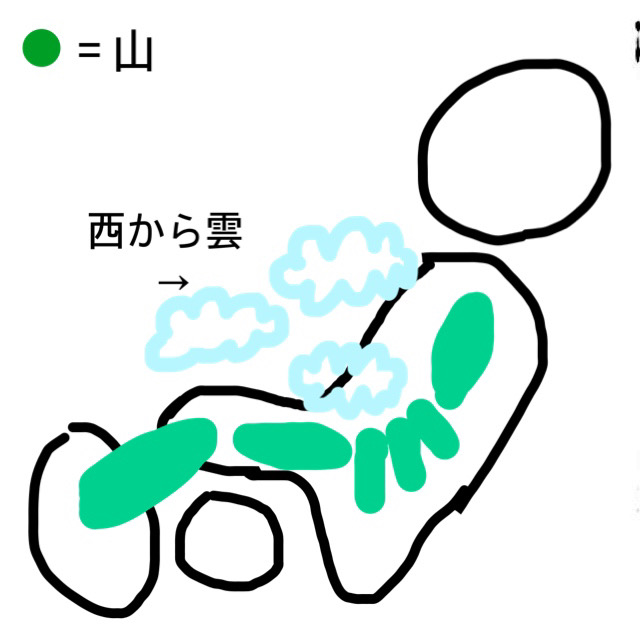

日本の「背骨」と山地

社会の学習でも出てくるように、日本列島には背骨のような山地が走っています。

- 東北地方:奥羽山脈

- 中部地方:飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈(日本アルプス)

- 四国:四国山地

- 九州:九州山地

冬になると、日本海上でできた雲が偏西風や北西の季節風に乗って日本列島へ近づきます。

日本海側に大雪が降る流れ

- 日本海で水蒸気がたくさん蒸発し、雪雲が発生する。

- その雲が西から東へ移動して日本列島に近づく。

- 山地にぶつかり、上昇気流が発生 → 雲が発達して雪・雨が多く降る。

- 日本海側では大雪・大雨になり、太平洋側に来るころには水分が少なくなり乾いた風(空っ風)となる。

「なぜ日本海側は雪が多く、太平洋側は冬に空気がカラカラなのか?」は、理科と社会のクロスオーバー問題として要チェックです。

3. 4つの気団(空気のかたまり)──気温と湿り気がポイント

日本付近の天気は、4つの気団(空気のかたまり)の勢力争いで決まります。

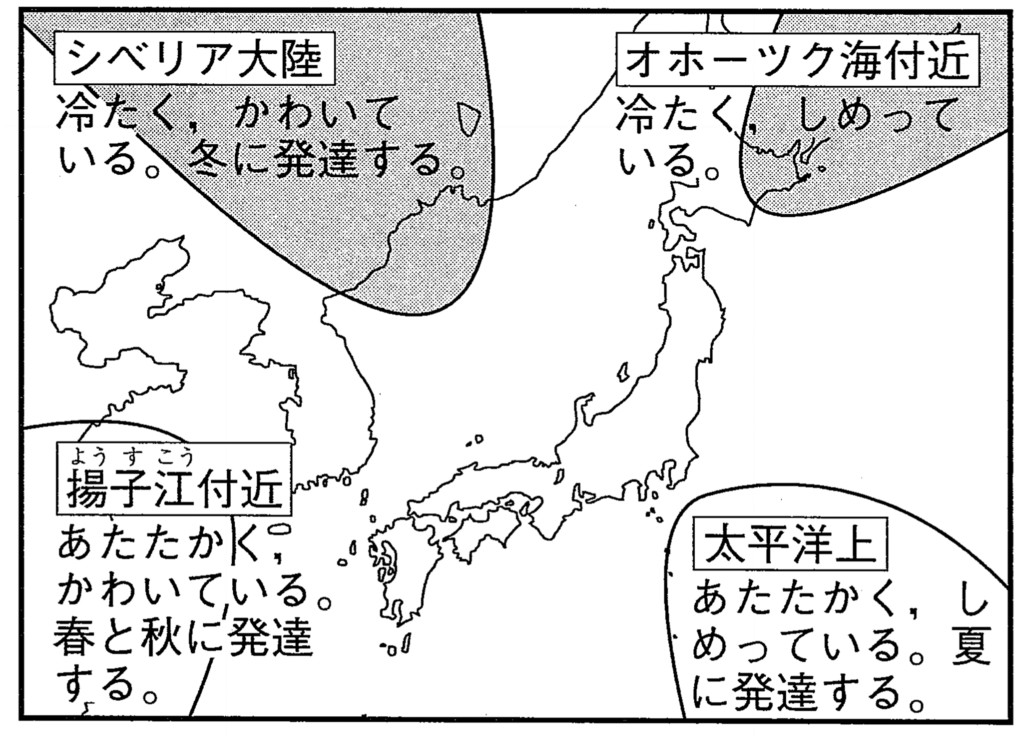

図のように、日本のまわりには次の4つの気団があります。

| 気団名 | 位置 | 性質 |

|---|---|---|

| シベリア気団 | ユーラシア大陸北部(シベリア付近) | 冷たく乾燥 |

| オホーツク海気団 | オホーツク海上 | 冷たく湿潤(ジメジメ) |

| 小笠原気団 | 太平洋上(小笠原諸島付近) | 暖かく湿潤(高温多湿) |

| 揚子江気団 | 中国大陸東部(揚子江付近) | 暖かく乾燥 |

ここでのポイントは、「海の上の空気は湿っている」「陸地の空気は乾いている」という感覚です。

- 海の上の気団 → 湿っている(湿潤)

- 大陸(陸地)の気団 → 乾いている(乾燥)

- 南の気団 → 太陽の熱を受けて暖かい

- 北の気団 → 太陽の光が当たりにくく冷たい

4. 梅雨・秋雨前線と四季の移り変わり

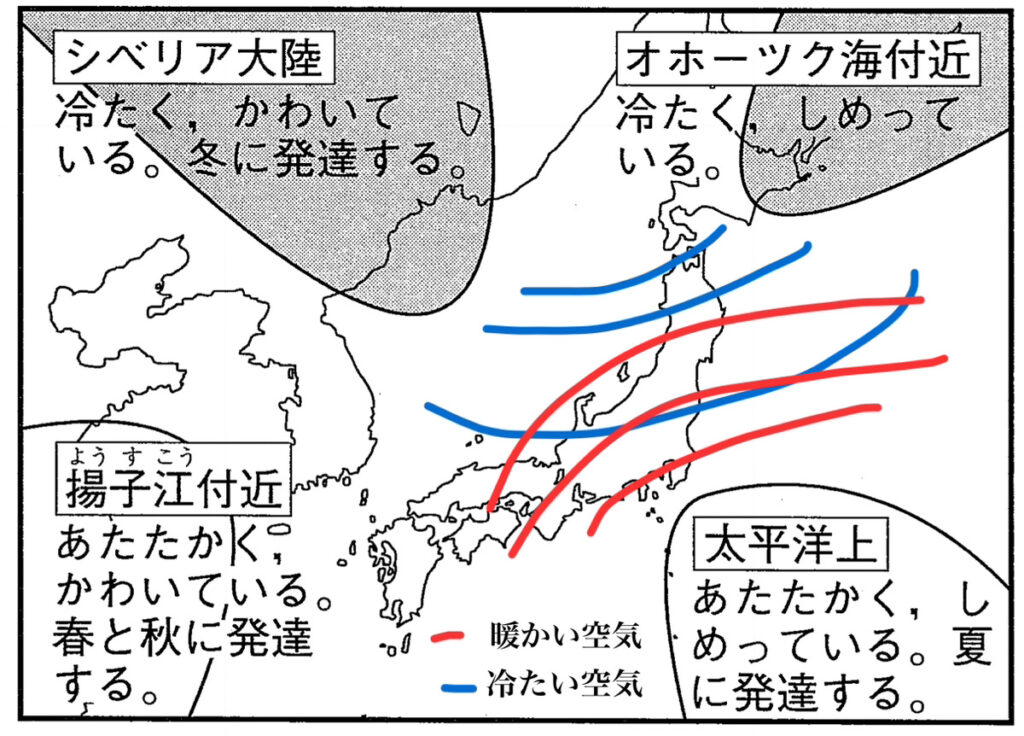

日本の四季(春・夏・秋・冬)は、気団どうしの「押し合い」によって生まれます。

梅雨(つゆ)のしくみ

- 冬〜春:シベリア気団・オホーツク海気団など冷たい気団が優勢。

- 夏が近づく:小笠原気団がどんどん勢力を広げてくる。

- その結果、冷たいオホーツク海気団と暖かい小笠原気団が日本列島付近で「押し合い」になる。

- この押し合いの境目に雲が発生し続ける → 梅雨前線(停滞前線)。

- 梅雨前線が日本上空に長くとどまる → 長雨・大雨が続く。

小笠原気団がさらに勢力を広げ、日本列島をおおうようになると、「梅雨明け」=本格的な夏の到来です。

四季と気団の関係(イメージ)

- 冬:シベリア気団・オホーツク海気団が優勢 → 寒く乾燥/日本海側は大雪。

- 春:冷たい気団が弱まり、次第に暖かい気団との境目が日本付近を移動。

- 梅雨:オホーツク海気団 vs 小笠原気団の押し合い → 梅雨前線が日本付近に停滞。

- 夏:小笠原気団が優勢 → 高温多湿のジメジメした夏。

- 秋:再び冷たい気団が勢力を増し、秋雨前線ができて雨が多くなる。

5. 冬型の気圧配置「西高東低」と北西の季節風

冬の天気予報でよく耳にするのが「西高東低の気圧配置」です。

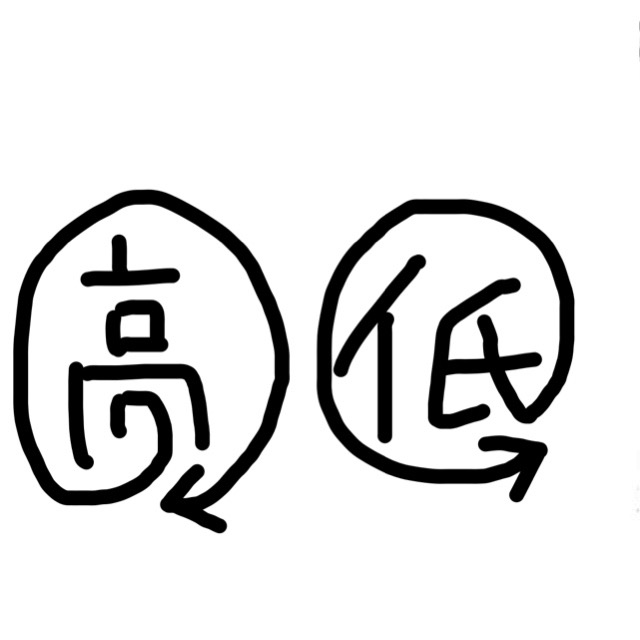

低気圧・高気圧と風の向き(北半球)

- 低気圧:周りから中心に向かって反時計回りに風が吹き込む。

- 高気圧:中心から周りに向かって時計回りに風が吹き出す。

「西高東低」のときは、

- 西側(大陸側)に高気圧、東側(太平洋側)に低気圧がある。

- その結果、日本付近には北西の季節風が吹き込み、寒くて乾燥した冬の天気になりやすい。

この北西の季節風が、シベリア気団の冷たく乾いた空気を運んでくるため、

日本海側では大雪、太平洋側では晴れて乾燥した日が多くなります。

6. 天気の観測と気団の学習まとめ

ここまでの内容を、入試でそのまま使えるように表形式で整理します。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 偏西風 | 北半球では、地球の自転の影響で西から東へ風が吹くため、 雲や低気圧も西から東へ動き、天気も西から変わることが多い。 |

| 日本の地形と降水量 |

|

| 気団の種類 |

|

| 梅雨と秋雨 | 冷たい気団と暖かい気団のぶつかり合いにより、 梅雨前線・秋雨前線が日本付近にでき、長雨をもたらす。 |

| 四季の移り変わり | 気団の勢力変化により季節が移り変わる。 例:冬はシベリア気団が優勢/夏は小笠原気団が優勢。 |

| 西高東低の気圧配置 | 西に高気圧、東に低気圧がある状態。 北西の季節風が吹き込み、寒く乾燥した冬の天気をもたらす。 |

7. 天気の観測・気団に関するクイズ(10問)

ここまで学んだ内容を、10問のクイズで確認してみましょう。

各問題の「正解を見る」ボタンを押すと答えが表示され、ボタンは消えます。

| 問題 | 選択肢 | 回答 |

|---|---|---|

| 1. 北半球で西から風が吹く主な理由は? | A. 地球の公転 B. 地球の自転 C. 太陽の熱 D. 月の引力 |

|

| 2. 日本海側に雪が多い主な理由は? | A. 温暖な海流 B. 高い山地が多い C. 気圧の低下 D. 大陸の風 |

|

| 3. 日本の夏に湿気が多い主な理由は? | A. 揚子江気団が優勢 B. 小笠原気団が優勢 C. シベリア気団が弱まる D. 偏西風の影響 |

|

| 4. 梅雨前線が発生する主な理由は? | A. 気圧が急上昇 B. 気団の勢力争い C. 台風の接近 D. 太陽活動 |

|

| 5. シベリア気団の特徴として正しいのは? | A. 暖かく湿潤 B. 冷たく乾燥 C. 冷たく湿潤 D. 暖かく乾燥 |

|

| 6. 西高東低の気圧配置で吹きやすい風の向きは? | A. 東風 B. 南風 C. 北西風 D. 北東風 |

|

| 7. 秋雨前線が発生する季節は? | A. 冬 B. 春 C. 夏 D. 秋 |

|

| 8. 冬に空気が乾燥しやすい主な理由は? | A. シベリア気団が優勢 B. 小笠原気団が優勢 C. 太陽の位置が高い D. 湿った風が吹く |

|

| 9. 太平洋側で冬に吹く乾燥した風を何と呼ぶ? | A. 偏西風 B. 空っ風 C. 台風 D. 貿易風 |

|

| 10. 気団がぶつかることで発生する現象として最も適切なのは? | A. 偏西風 B. 梅雨前線 C. 台風 D. 地震 |

8. まとめ──「風・地形・気団」のセットで天気を考えよう

- 日本付近の天気は、偏西風+日本の山地+4つの気団の組み合わせで決まる。

- 日本海側の大雪・太平洋側の乾燥した冬は、山地と季節風のしくみから説明できる。

- 梅雨や秋雨は、冷たい気団と暖かい気団がぶつかる前線が日本付近に停滞している状態。

- 四季の移り変わりは、どの気団が優勢かをイメージすると分かりやすい。

- 理科だけでなく、社会(地形・気候)とセットで整理すると入試で有利になる。

単語だけを覚えるのではなく、「空気がどう動いて、どこで雲や雨ができるのか」という流れで理解しておくと、

初見の問題にも対応しやすくなります。

天気分野は他の地学単元(天体・地層など)と「出題の落とし穴」が似ています。地学分野の全体像は、全体像はこちらで確認できます。

理科と社会をつなげて「日本の天気」を武器科目にしたい人へ

「天気・気団・前線はなんとなく分かるけれど、地図や地形と結びつけて説明するのが苦手…」という人は、

理科と社会をセットで整理すると一気に得点源になります。

- 天気図/気圧配置の読み取りトレーニング

- 日本の地形・気候(日本海側・太平洋側)のまとめ

- 理科×社会の融合問題対策(中学入試・定期テスト対応)

受験理科専門塾「しゅん吉クエスト」では、動画と演習を組み合わせて

天気分野を「暗記」から「理解」へ変えるサポートを行っています。